Selbstentzündung

Feuerwehrleute beim Löschen eines großen Komposthaufens nach dessen Selbstentzündung

Als Selbstentzündung bezeichnet man die spontane Entzündung brennbarer Materialien. Eine Entzündung erfolgt grundsätzlich, sobald die Selbstentzündungstemperatur erreicht ist. Katalysatoren oder Oberflächeneffekte können diese „Schwellentemperatur“ senken.

Inhaltsverzeichnis

1 Selbstentzündung organischen Materials

1.1 Pflanzenöl

1.2 Trivia

2 Kohle

3 Spontane chemische Selbstentzündung

4 Literatur

5 Einzelnachweise

6 Siehe auch

Selbstentzündung organischen Materials |

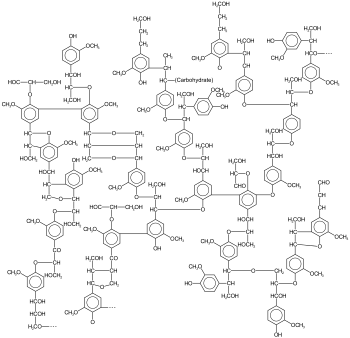

Der hohe Sauerstoffgehalt mancher organischer Moleküle, hier des Holzbestandteils Lignin, begünstigt sowohl die Verrottung als auch die Selbstentzündung bei Überhitzung und den Brand von Grünholz.

Zu einer Selbstentzündung kann es kommen, wenn ausreichend große Mengen von leicht brennbarem organischem Material (zum Beispiel Heu, Kohle, Mehl, ölgetränkte Lappen oder Holzspäne) mit ausreichender, aber nicht zu starker Durchlüftung lagern. In diesen Materialien können verschiedene Prozesse zur Selbstentzündung führen.

Einerseits kann es in kohlenhydratreichen Materialien durch biologische Oxidation (Verwesung) zu einer ausreichenden Temperaturerhöhung kommen, um chemische Prozesse anzustoßen, die dann zur Entzündung führen, wenn keine ausreichende Wärmeabfuhr gewährleistet ist. Dies ist genauer unter Selbstentzündung von feuchtem Heu erklärt.

Derselbe Mechanismus gilt jedoch nicht nur für Heu, sondern für jede größere ausreichend feuchte Ansammlung kohlenhydratreichen Materials. So kann es auch bei Komposthaufen unter bestimmten Umständen zu Selbstentzündung kommen. Auch Hausmüll von Mülldeponien kann zur Selbstentzündung neigen, weswegen hier großflächige Areale mit Wärmebildkameras überwacht werden.

Pflanzenöl |

Andererseits können ungesättigte Verbindungen wie zum Beispiel Pflanzenöle, wenn sie auf einer großen Oberfläche verteilt sind, durch direkte Oxidation mit Luftsauerstoff genügend Wärme erzeugen, um unter entsprechenden Bedingungen (größere Menge locker gelagertes Schüttgut) einen Schwelbrand und schließlich ein offenes Feuer auszulösen. Ölgetränkte Lappen müssen daher nach Gebrauch in dicht schließenden Metallgefäßen gelagert bzw. direkt einer kontrollierten Verbrennung (z. B. im Werkstattofen) zugeführt werden. Insbesondere gilt dieses Gebot bei einer Verarbeitung aushärtende Öle wie Leinölfirnis oder in stärkerem Maße noch bei modernen Hartölen. Ein locker zusammengeknüllter getränkter Lappen bietet hier eine nahezu ideale Kombination von Reaktionsoberfläche und Wärmestau, was mit erheblicher Wahrscheinlichkeit in kritische Bereiche führen kann.

Bei unsachgemäß gereinigter, mit solchen Pflanzenölen verschmutzter Wäsche wird eine Selbstentzündung durch die schlechte Wärmeabfuhr bei der Lagerung in größeren Stapel oder Haufen gefördert. Die Verwendung von Wäschetrocknern oder Wäschemangeln erhöht diese Gefahr weiter, sofern die Wäsche nicht am Ende des Vorgangs abgekühlt wird.[1]

Trivia |

Eine moderne Sage hingegen ist die spontane menschliche Selbstentzündung.

Kohle |

Auch durch Selbstentzündung gefährdet sind Kohlehalden und unterirdische Kohlelagerstätten (vergleiche Kohlebrand und Brennende Halden), die nahe der Erdoberfläche liegen oder freigelegt wurden (zum Beispiel in China[2]). Kohlehalden werden daher oft mit Wasser gekühlt oder umgelagert.

Spontane chemische Selbstentzündung |

Manche Substanzen reagieren schon bei Zimmertemperatur unter Flammenerscheinung mit dem Sauerstoff der Luft. So entzünden sich Caesium, Rubidium, weißer Phosphor, viele substituierte Phosphine oder auch Silane bei Zimmertemperatur bei Kontakt mit dem Luftsauerstoff spontan; man nennt sie pyrophor.

Eine vergrößerte Oberfläche verstärkt die Entzündungsneigung stark. So erwärmt sich frisch hergestelltes Magnesiumpulver an der Luft bis zur Selbstentzündung. Größere Mengen Metallstaubs (z. B. Abfallgemische) können sich durch die eigene Isolationswirkung im Innern stark erwärmen, dadurch können auch etwas weniger reaktive Metalle wie Aluminium[3] zur Selbstentzündung neigen.

Literatur |

- Stichwort Selbstentzündung. In: Meyers großes Taschenlexikon. ISBN 3-411-11044-9.

- Karlsruher Institut für Technologie (KIT) – Forschungsstelle für Brandschutztechnik: Untersuchung der Selbstentzündung selbstentzündlicher Stoffe. Forschungsberichte Nr. 8 (online) (PDF; 2,7 MB), Nr. 13 (online) (PDF; 1,7 MB), Nr. 24 (online) (PDF; 1,9 MB)

- Deutsche Montan Technologie & Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung: Understanding self-ignition of coal (Memento vom 28. Dezember 2013 im Internet Archive) (PDF; 642 kB)

- G. Krause: Neue Wege zur Bestimmung von Selbstentzündungstemperaturen. In: Schüttgut. Band 12, Nr. 6, 2006.

Charles A. Browne: The Spontaneous Heating and Ignition of Hay and Other Agricultural Products. In: Science. Band 77, Nr. 1992, 1933, S. 223–229, doi:10.1126/science.77.1992.223, PMID 17773057.

Einzelnachweise |

↑ Selbstentzündung von Wäsche - Fette und Öle sind Schuld, Brandverhütungsstelle Vorarlberg, abgerufen am 8. August 2018

↑ Axel Bojanowski: Feuer unter der Erde. In: süddeutsche.de. 17. Mai 2010, abgerufen am 2. Dezember 2017: „In China brennen riesige Kohleflöze und bedrohen Großstädte. Die Feuer gelten als eine der größten ökologischen Katastrophen der Welt. Deutsche Forscher sollen nun beim Löschen helfen.“

↑ Aluminium polieren: Selbstentzündung von Polierabfällen. Abgerufen am 19. Dezember 2017 (deutsch).

Siehe auch |

- Irrlicht