Polen

Rzeczpospolita Polska Republik Polen | |||||

| |||||

Amtssprache | Polnisch | ||||

Hauptstadt | Warschau | ||||

Staatsform | parlamentarische Republik | ||||

Regierungssystem | parlamentarische Demokratie | ||||

Staatsoberhaupt | Staatspräsident Andrzej Duda | ||||

Regierungschef | Ministerpräsident Mateusz Morawiecki | ||||

Fläche | 312.679 km² | ||||

Einwohnerzahl | 38.427.000 (2016)[1] | ||||

Bevölkerungsdichte | 123 Einwohner pro km² | ||||

Bevölkerungsentwicklung | ▲ 0,0384 %[2] pro Jahr | ||||

Bruttoinlandsprodukt

| 2017[3]

| ||||

Index der menschlichen Entwicklung | ▲ 0,865 (33.) (2017)[4] | ||||

Währung | Złoty (PLN) | ||||

Gründung | 960–992 n. Chr. | ||||

Unabhängigkeit | 11. November 1918 | ||||

Nationalhymne | Mazurek Dąbrowskiego | ||||

Zeitzone | UTC+1 MEZ UTC+2 MESZ (März bis Oktober) | ||||

Kfz-Kennzeichen | PL | ||||

ISO 3166 | PL, POL, 616 | ||||

Internet-TLD | .pl | ||||

Telefonvorwahl | +48 | ||||

| |||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||

Karte Polens mit den Hauptstädten der Woiwodschaften. Markiert sind daneben die wichtigsten Küstengewässer, der größte See und der höchste Berg. |

Polen (polnisch Polska .mw-parser-output .IPA a{text-decoration:none}[ˈpɔlska] , amtlich Rzeczpospolita Polska, , deutsch Republik Polen) ist eine parlamentarische Republik in Mitteleuropa. Hauptstadt und zugleich größte Stadt des Landes ist Warschau (polnisch Warszawa), größter Ballungsraum die Metropolregion um Katowice. Polen ist ein in 16 Woiwodschaften gegliederter Einheitsstaat. Mit einer Größe von 312.679 Quadratkilometern ist Polen das sechstgrößte Land der Europäischen Union und mit 38,5 Millionen Einwohnern ebenfalls das sechstbevölkerungsreichste. Es herrscht vorwiegend das ozeanische Klima im Norden und Westen sowie das kontinentale Klima im Süden und Osten des Landes.

Im frühen Mittelalter siedelten sich im Zuge der Völkerwanderung Stämme der westlichen Polanen in Teilen des heutigen Staatsgebietes an. Eine erste urkundliche Erwähnung fand im Jahr 966 unter dem ersten historisch bezeugten polnischen Herzog Mieszko I. statt, welcher das Land dem Christentum öffnete. 1025 wurde das Königreich Polen gegründet, bis es sich 1569 durch die Union von Lublin mit dem Großherzogtum Litauen zur Königlichen Republik Polen-Litauen vereinigte und zu einem der größten und einflussreichsten Staaten in Europa wurde.[5] In dieser Zeit entstand 1791 die erste moderne Verfassung Europas.

Durch die drei Teilungen Polens Ende des 18. Jahrhunderts von den Nachbarstaaten seiner Souveränität beraubt, erlangte Polen mit dem Vertrag von Versailles seine Unabhängigkeit 1918 zurück. Der Einmarsch des Deutschen Reiches und der Sowjetunion am Beginn des Zweiten Weltkrieges und deren Besatzungsherrschaft kostete Millionen polnischer Bürger, insbesondere polnische Juden, das Leben. Seit 1952 als Volksrepublik Polen unter sowjetischem Einfluss stehend, erlebte das Land 1989, insbesondere in Folge des Einflusses der Solidarność-Bewegung, einen politischen und wirtschaftlichen Systemwechsel. Seit 2004 ist Polen Mitglied der Europäischen Union und eine starke Wirtschaftskraft in Mitteleuropa.

Gemessen am Bruttoinlandsprodukt ist Polen das zweiundzwanzigstreichste Land der Erde mit der einundzwanzigsthöchsten Kaufkraftparität. Im Index der menschlichen Entwicklung erreicht Polen einen hohen Wert (2017: Rang 33 mit Indexwert 0,865). Zwischen west- und osteuropäischen Kulturräumen gelegen und durch eine wechselhafte Geschichte geprägt, entwickelte das Land ein reiches kulturelles Erbe. Einige seiner Bürger lieferten wichtige Beiträge in den Natur- und Sozialwissenschaften, der Mathematik, der Literatur, dem Film und der Musik. Polen ist Mitglied der Vereinten Nationen, der OSZE, der NATO, des Europarates und der Europäischen Union.

Inhaltsverzeichnis

1 Landesname

2 Geographie

2.1 Relief

2.2 Geologie

2.3 Flüsse

2.4 Seen

2.5 Küste

2.6 Gebirge

2.7 Flora

2.8 Fauna

2.9 Bodennutzung

2.10 Naturschutz

2.11 Klima

3 Bevölkerung

3.1 Demographische Struktur

3.2 Ethnien

3.3 Sprachen

3.4 Religionen

4 Geschichte

4.1 Urgeschichte

4.2 Piasten

4.3 Jagiellonen

4.4 Adelsrepublik

4.5 Teilungen

4.6 Erster Weltkrieg

4.7 Zweite Republik

4.8 Zweiter Weltkrieg

4.9 Volksrepublik

4.10 Dritte Republik

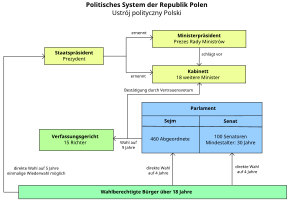

5 Politik

5.1 Verfassung

5.2 Legislative

5.3 Exekutive

5.4 Judikative

5.5 Parteien

5.6 Außenpolitik

5.7 Militär

5.8 Verwaltung

5.9 Städte

6 Wirtschaft und Infrastruktur

6.1 Staatshaushalt

6.2 Steuern

6.3 Außenhandel

6.4 Arbeitsmarkt

6.5 Energieversorgung

6.6 Unternehmen

6.7 Tourismus

6.8 Verkehr

6.9 Bildung

6.10 Wissenschaft

7 Kultur

7.1 Literatur

7.2 Musik

7.3 Bildende Kunst

7.4 Architektur

7.5 Film

7.6 Medien

7.7 Bräuche

7.8 Küche

7.9 Freizeit

7.10 Sport

7.11 Feiertage

8 Siehe auch

9 Literatur

10 Weblinks

11 Einzelnachweise

Landesname

Denar Princes Polonie geschlagen um 1000 n. Chr.

Der vollständige Name Polens lautet Rzeczpospolita Polska, auf Deutsch Republik Polen. Der Begriff Rzeczpospolita nimmt dabei jedoch explizit Bezug auf die bis 1795 existierende Adelsrepublik und ist keine bloße Übersetzung des Begriffes Republik, auf Polnisch Republika. Im Gegensatz zu dessen lateinischer Bedeutung, Sache des Volkes oder öffentliche Sache, bedeutet der Begriff Rzeczpospolita wortwörtlich gemeinsame Sache. Der Begriff Rzeczpospolita ist allein der Republik Polen vorbehalten, andere Republiken werden im Polnischen schlicht als Republika bezeichnet.

Der Name Polen leitet sich wiederum vom westslawischen Stamm der Polanen (Polanie) ab, die sich im 5. Jahrhundert im Gebiet der heutigen Woiwodschaft Großpolen um Posen (Poznań) und Gnesen (Gniezno), zwischen den Flüssen Oder (Odra) und Weichsel (Wisła), niederließen. Die Polanen, deren Bezeichnung erst um das Jahr 1000 auftrat,[6] waren größtenteils Ackerbauern; ihr Name entwickelte sich demnach aus dem Wort pole, auf Deutsch Feld.[7]

In mehreren östlichen Sprachen geht der Name Polens nicht auf die Polanen, sondern auf den Südostpolnischen Volksstamm im Gebiet der heutigen Woiwodschaft Karpatenvorland um Przemyśl – der Lendizen (Lędzianie) – zurück, dessen Name wiederum von dem legendären polnischen Herrscher Lech, bekannt aus der Sage um Lech, Čech und Rus, stammt, so zum Beispiel im Lateinischen Lechia, im Persischen Lachistan, im Litauisch Lenkija und die Bezeichnung für Pole im Türkischen Lehce, im Russischen Lach und im Ungarischen Lengyel.

Geographie

|  |

| Physische Karte | Lage Polens in Europa |

Polens Staatsgebiet bedeckt eine Fläche von 312.679 km²[8] und ist damit das neuntgrößte Land in Europa sowie das achte Land gemessen nach der Bevölkerungszahl. Weltweit belegt es entsprechend die Plätze 70 und 35. Zum Staatsgebiet Polens gehört auch im Festlandsockel das Küstenmeer sowie die Anschlusszone in der Ostsee.

Insgesamt hat Polen 3.583 Kilometer Staatsgrenze, 524 Kilometer davon in der Ostsee und auf 1.221 Kilometer verläuft die Grenze an Flüssen.[9] Insgesamt grenzt Polen an sieben Staaten und ist damit eines der Länder mit den meisten europäischen Nachbarn. Im Norden grenzt es an

- die Ostsee (440 km) und

Russland die russische Oblast Kaliningrad (Landgrenze 210 km und Seegrenze 22 km),

die russische Oblast Kaliningrad (Landgrenze 210 km und Seegrenze 22 km),

im Osten an

Litauen Litauen (104 km),

Litauen (104 km),

Weissrussland Weißrussland (418 km) und

Weißrussland (418 km) und

Ukraine die Ukraine (535 km),

die Ukraine (535 km),

im Süden an

Slowakei die Slowakei (541 km) und

die Slowakei (541 km) und

Tschechien Tschechien (796 km) und

Tschechien (796 km) und

im Westen an

Deutschland Deutschland (Landgrenze 467 km und Seegrenze 22 km).

Deutschland (Landgrenze 467 km und Seegrenze 22 km).

Nach 1945 wurden nur geringfügige Grenzkorrekturen vorgenommen. Nördlichster Punkt Polens ist das Kap Rozewie, südlichster der Gipfel des Opołonek in den Bieszczady. Die Entfernung zwischen den beiden Punkten beträgt 649 Kilometer. Der westlichste Punkt ist die Stadt Cedynia, das östliche Pendant ist das Knie des Bug in der Gemeinde Horodło, 689 Kilometer entfernt. Im Winter ist der Tag im Norden Polens um mehr als eine Stunde kürzer als im Süden, im Sommer ist entsprechend der Tag im Süden kürzer als im Norden. Am Tag der Tagundnachtgleiche geht die Sonne in Ostpolen um ca. 40 Minuten früher auf und unter als im Westen. Polen liegt in der Mitteleuropäischen Zeitzone, deren Mitte der Meridian 15°, der durch die westlichen Woiwodschaften Polens verläuft. Der Gradnetzmittelpunkt liegt bei Ozorków, der Schwerpunkt weicht geringfügig davon ab.[10] Der geographische Mittelpunkt wird mit Piątek in der Woiwodschaft Łódź angegeben.

Relief

Frisches Haff bei Frombork

Hochgebirge der Hohen Tatra – Die Täler Roztoka und Fünf-Polnische-Seen-Tal von Świstówka Roztocka

Das Gebiet Polens kann in sechs geographische Räume eingeteilt werden. Von Nord nach Süd sind dies: die Küstengebiete, die Rückenlandschaften, das Tiefland, die Hochländer, die Vorgebirge und die Gebirge.[11] Die Übergänge zwischen den einzelnen Gebieten sind dabei fließend und werden in der Literatur leicht abweichend abgegrenzt.

Die Küste verläuft im Norden Polens an der Ostsee. Die Küstenniederungen sind schmal und um das Stettiner und das Frische Haff zungenförmig ausgeweitet. Die Landschaften bestehen aus flachen, breiten Tälern und ausgedehnten Grundmoränenplatten. Vor allem sandige, lehmhaltige und Moorböden dominieren die Bodenarten.[12]

Die Rückenlandschaft ist während der Eiszeiten entstanden, was sich durch die Gestaltung durch End- und Grundmoränen zeigt. Davon setzt sich deutlich die Sanderfläche im südöstlichen Teil ab. Hier befinden sich die großen polnischen Seenplatten, die in der letzten Eiszeit gestaltet wurden.

Zu den zusammenhängenden Tieflandgebieten zählen die das Schlesische Tiefebene, die Nord- und Mittelmasowische Tiefebene sowie das Tiefland Südpodlachiens.[13] Sie sind teil der Mitteleuropäischen Tiefebene. Durch diese verlaufen die Urstromtäler der Weichsel, Warthe und Oder.

Die polnischen Hochländer können in drei Hauptteile unterschieden werden, das Schlesisch-Krakauer im Süden, das sich östlich daran anschließende Kleinpolnische und das Lubliner Hochland im Südosten.[14] Das Roztocze wird teilweise zu letzterem gerechnet und teilweise als eigentändiges Hochland angesehen.

Zu den Vorgebirgslandschaften zählen das Schlesische Tiefland und die Beckenlandschaft der Vorkarpaten.[15] Unterschieden wird hier das Ostrauer Becken, das Auschwitzer Becken, das Krakauer Tor und das Sandomirer Becken. Hierbei handelt es sich um nährstoffreiche Lößböden, die zu den besten Ackerflächen in Polen gehören.

Im Süden Polens befinden sich die polnischen Mittelgebirge, des Krakau-Tschenstochauer Jura im südlichen Zentralpolen, das Heiligkreuzgebirge östlich hiervon, die Beskiden und Pieninen im Süden, die Waldkarpaten und Bieszczady im Südosten und die Sudeten mit dem Isergebirge, Riesengebirge und dem Glatzer Hochland im Südwesten. Zwischen Sudeten und Karpaten liegt die Mährische Pforte.

Das einzige Gebirge mit Hochgebirgscharakter und gleichzeitig die höchste Erhebung des Landes ist die Tatra mit der Hohen Tatra und der Westtatra. Die Tatra ist ein geologisch sehr vielseitiges Hochgebirge. Alle der über 70 polnischen Zweitausender befinden sich hier.

Geologie

Granitfelsen in der Hohen Tatra, Mengsdorfer Spitzen über dem Meerauge

Kalkfelsen des Pieninen-Felsengürtel, der die Äußeren von den Inneren Karpaten trennt

Postglaziale Moränenlandschaft der Suwalszczyzna

Der tiefere Untergrund Polens wird von einem Mosaik verschiedener Krustensegmente unterschiedlicher Herkunft und Zusammensetzung aufgebaut. Zwar treten die älteren Bestandteile nur in den südlichen Randbereichen des Landes auf, weil große Flächen in Nord- und Zentralpolen von jungen Sedimenten bedeckt sind, durch Tiefbohrungen ist aber auch in diesen Bereichen der Aufbau des Untergrundes bekannt.

Grundgebirge

Nordöstlich einer Linie, die durch die Orte Ustka an der Ostsee und Lublin markiert wird, stehen im Untergrund Gesteine an, welche die südwestliche Fortsetzung des Kontinents Baltica bilden. Es sind hochmetamorphe Gneise und Granulite, die während der Svekofennidischen Orogenese vor 1,8 Milliarden Jahren letztmals deformiert wurden. Diese Gesteine wurden vor 1,5 Milliarden Jahren von Anorthositen und Rapakivi-Graniten intrudiert und unterlagen in der Folgezeit einer langsamen Abtragung. Ab dem Kambrium war dieser alte Kraton, der Baltische Schild, von einem Flachmeer bedeckt, dessen geringmächtige Ablagerungen sich bis ins Silur nachweisen lassen.

Südwestlich an den Baltischen Schild schließt sich die 100 bis 200 km breite Zone der Kaledoniden an. Die Grenzzone zwischen den Kaledoniden und dem Baltischen Schild, die Tornquistzone, lässt sich von Dänemark bis in die Dobrudscha verfolgen. Die Gesteine des kaledonischen Gebirgszuges entstanden am Nordrand Gondwanas und wurden von diesem am Ende des Kambriums als langgestreckter, schmaler Mikrokontinent mit dem Namen Avalonia abgespalten. Der als Tornquist-Ozean bezeichnete Meeresraum zwischen Avalonia und Baltica wurde bis zum Oberordovizium subduziert, wodurch es zur Kollision und Gebirgsbildung kam. Im nördlichen Heiligkreuzgebirge (Lysagoriden) findet man kaledonisch deformierte Schelfsedimente des Baltischen Schildes, wohingegen der südliche Teil (Kielciden) präkambrische Gesteine enthält, die ursprünglich Teile Gondwanas waren. Auch das Małopolska-Massiv im Südwesten des Heiligkreuzgebirges ist gondwanidischen Ursprungs, allerdings driftete es unabhängig von Avalonia nach Norden und gelangte erst im Rahmen von Seitenverschiebungen bei der jüngeren, variszischen Orogenese in seine heutige Position.

Die dritte große Baueinheit wird von den variszisch deformierten Sudeten gebildet. Im frühen Ordovizium löste sich eine weitere Gruppe von Mikrokontinenten vom Nordrand Gondwanas und driftete durch die Subduktion des Rheischen Ozeans auf Baltica zu. Diese Kleinkontinente, zu denen die Böhmische Masse und das Saxothuringikum gehören, kollidierten im Mittel- und Oberdevon mit dem Südrand Balticas. Dabei entstanden auf polnischem Gebiet die Westsudeten (auch Lugikum genannt) mit ihren hochgradig metamorphen Paragneis-Folgen, in die die Granite des Iser- und Riesengebirges eindrangen. Schon im Karbon wurden abgesunkene Teile des variszischen Gebirges von ausgedehnten, baumbestandenen Niedermooren eingenommen, die heute in den Flözen des Oberschlesischen Steinkohlereviers dokumentiert sind.

Das jüngste Gebirge ist im südlichen Polen in den Karpaten aufgeschlossen. Im Eozän hatte sich die Tethys geschlossen und die Adriatische Platte, ein Sporn Gondwanas, kollidierte mit dem Südrand Europas. Im polnischen Anteil der Karpaten wurden Sedimentgesteine des Mesozoikums und des Paläogens nach Norden auf das ältere Grundgebirge überschoben.

Deckgebirge

Im Perm begann im heutigen Zentralpolen eine kontinuierliche Absenkung des gefalteten Untergrundes, so dass dort bis zu 10 km mächtige Sedimentgesteinsschichten abgelagert wurden. Im Rotliegenden enthalten die Ablagerungen noch Gesteine vulkanischen Ursprungs, aber ab dem Zechstein herrschten marine Bedingungen vor; in abgeschnürten Lagunen kam es auch zur Bildung von Steinsalz. Im Buntsandstein zog sich das Meer zurück und es wurden bis zu 1.400 m kontinentale Sande abgelagert. Danach wurde das Gebiet bis zum Ende des Mesozoikums vorwiegend von einem Flachmeer bedeckt, in dem Kalksteine und Tone zur Ablagerung kamen. Auch das ältere Grundgebirge (Heiligkreuzgebirge und Sudeten) war bis zum Ende der Kreide von diesen jungen Sedimenten bedeckt. Erst im frühen Paläogen vor etwa 55 Millionen Jahren kam es zu einer Heraushebung der alten Gebirgsmassive. In Zentralpolen wurden während des Paläogens und Neogens wurden nur etwa 250 m Sande und Tone abgelagert. Weite Bereiche des polnischen Tieflandes liegen unter einer nahezu geschlossenen Decke von Moränenmaterial sowie Kiesen und Sanden, die von den Gletschern der letzten Eiszeit aus Skandinavien herantransportiert wurden.

Flüsse

Die Weichsel in Warschau

Die längsten Flüsse sind die Weichsel (Wisła) mit 1022 km, der Grenzfluss Oder (Odra) mit 840 km, die Warthe (Warta) mit 795 km und der Bug mit 774 km.[8] Der Bug verläuft entlang der polnischen Ostgrenze. Die Weichsel und die Oder münden, wie zahlreiche kleinere Flüsse in Pommern, in die Ostsee. Die beiden Flüsse bestimmen das hydrographisch-fluviatile Gefüge Polens.[16] Die Alle (Łyna) und die Angrapa (Węgorapa) fließen über den Pregel und die Hańcza über die Memel in die Ostsee. Daneben entwässern einige kleinere Flüsse, wie die Iser in den Sudeten, über die Elbe in die Nordsee. Die Arwa aus den Beskiden fließt über die Waag und die Donau (Dunaj), genauso wie einige kleinere Flüsse aus den Waldkarpaten, über den Dnister ins Schwarze Meer. Pro Jahr fließen 58,6 km² Wasser ab, davon 24,6 km² als Oberflächenabfluss.[17]

Die polnischen Flüsse wurden schon sehr früh zur Schifffahrt genutzt. Bereits die Wikinger befuhren während ihrer Raubzüge durch Europa mit ihren Langschiffen die Weichsel und die Oder. Im Mittelalter und der Neuzeit, als Polen-Litauen die Kornkammer Europas war, gewann die Verschiffung von Agrarprodukten auf der Weichsel in Richtung Danzig (Gdańsk) und weiter nach Westeuropa eine sehr große Bedeutung, wovon noch viele Renaissance- und Barockspeicher in den Städten entlang des Flusses zeugen.

Seen

Wigry-See in Podlachien

Polen gehört mit 9300 geschlossenen Gewässern, deren Fläche einen Hektar überschreitet,[18] zu den seenreichsten Ländern der Welt. In Europa weist nur Finnland mehr Seen pro km² als Polen auf. Die größten Seen mit über 100 km² Fläche sind Śniardwy (Spirdingsee) und Mamry (Mauersee) in Masuren sowie das Jezioro Łebsko (Lebasee) und das Jezioro Drawsko (Dratzigsee) in Pommern. Neben den Seenplatten im Norden (Masuren, Pommern, Kaschubei, Großpolen) gibt es auch eine hohe Anzahl an Bergseen in der Tatra, von denen das Morskie Oko der flächenmäßig größte ist. Der mit 113 m tiefste See ist der Hańcza-See in der Seenplatte von Wigry, östlich von Masuren in der Woiwodschaft Podlachien. Gefolgt wird er von dem Drawsko mit 83 m sowie dem Bergsee Wielki Staw Polski (dt. Großer Polnischer See) im „Tal der fünf polnischen Seen“ mit 79 m.[19]

Zu den ersten Seen, deren Ufer besiedelt wurden, gehören die der Großpolnischen Seenplatte. Die Pfahlbausiedlung von Biskupin, die von mehr als 1000 Menschen bewohnt wurde, gründeten bereits vor dem 7. Jahrhundert v. Chr. Angehörige der Lausitzer Kultur. Die Vorfahren der heutigen Polen, die Polanen, bauten ihre ersten Burgen auf Seeinseln (ostrów). Der legendäre Fürst Popiel soll im 8. Jahrhundert von Kruszwica am Goplo-See regiert haben. Der erste historisch belegte Herrscher Polens, Herzog Mieszko I., hatte seinen Palast auf einer Wartheinsel in Posen.

Küste

Dünen bei Łeba

Die polnische Ostseeküste ist 528 km lang und erstreckt sich von Świnoujście (Swinemünde) auf den Inseln Usedom und Wolin im Westen bis nach Krynica Morska auf der Frischen Nehrung (auch Weichselnehrung genannt) im Osten. Die polnische Küste ist zum großen Teil eine sandige Ausgleichsküste, die durch die stetige Bewegung des Sandes aufgrund der Strömung und des Windes von West nach Ost charakterisiert wird. Dadurch bilden sich viele Kliffe, Dünen und Nehrungen, die nach dem Auftreffen auf Land viele Binnengewässer schaffen, wie z. B. das Jezioro Łebsko im Slowinzischen Nationalpark bei Łeba. Die bekanntesten Nehrungen sind die Halbinsel Hel und die Frische Nehrung. Die größte polnische Ostseeinsel ist Wolin. Die größten Hafenstädte sind Gdynia (Gdingen), Danzig (Gdańsk), Stettin (Szczecin) und Świnoujście. Die bekanntesten Ostseebäder sind Świnoujście, Sopot (Zoppot), Międzyzdroje (Misdroy), Kołobrzeg (Kolberg), Łeba (Leba), Władysławowo (Großendorf) und Jurata.

Gebirge

Rysy ist der höchste Gipfel Polens

Gebirgslandschaft von Bieszczady

Die drei wichtigen Gebirgszüge Polens sind von West nach Ost die Sudeten, die Karpaten und das Heiligkreuzgebirge. Alle drei gliedern sich wiederum in kleinere Gebirge. Das Gebirge mit der höchsten Reliefenergie sind die Sudeten, gefolgt vom Heiligkreuzgebirge, beide mit Werten von teilweise über 600 m/km².[20]

Charakteristisch für die Sudeten sind sanfte, gleichmäßige Oberflächen in den Höhenlagen und schroffe Ausformungen in den Tallagen. Der höchste Teil der Sudeten ist das Riesengebirge. Der ursprünglich das Gebirge bedeckende Mischwald wurde von Fichtenwäldern verdrängt.[21] Ab 1250 Metern beginnt die Krummholzzone.[22] Das Riesengebirge ist mit der Śnieżka (1602 m) der dritthöchste Gebirgszug in Polen.

Den Großteil der polnischen Karpaten nehmen die Beskiden ein, die mit 1725 m in der Babia Góra[8] das höchste Mittelgebirge in Mitteleuropa sind. Weitere Gebirgszüge der polnischen Karpaten sind die Gorce und Pieniny. Im Südosten Polens liegen die Waldkarpaten mit dem Gebirgszug der Bieszczady. In den äußeren Bereichen der Karpaten herrschen weiche Formen vor. In ihren inneren Regionen befindet sich ein alpiner Bereich mit Karen, Hörnern, Hang- und Trogtälern.[23]

Die Tatra an der polnisch-slowakischen Grenze[24] ist neben den Alpen das einzige Hochgebirge Mitteleuropas. Polen hat ca. 70 benannte Gipfel mit einer Höhe von über 2000 m. Sie befinden sich alle in der Hohen Tatra oder Westtatra. Mit 2499 m ist ein Nebengipfel des Rysy, nach dem Karsee Meerauge auch Meeraugspitze genannt, in der Hohen Tatra der höchste Berg Polens. Weitere bekannte Gipfel in der Hohen Tatra, an denen Polen Anteil hat, sind der Mięguszowiecki Szczyt Wielki (2438 m), der Niżnie Rysy (2430 m),der Mięguszowiecki Szczyt Czarny (2410 m) und der Mięguszowiecki Szczyt Pośredni (2393 m).

Depression

Bis 2013 galt der Ort Raczki Elbląskie in der Nähe von Elbląg im Weichseldelta in der Woiwodschaft Ermland-Masuren mit 1,8 m unter dem Meeresspiegel als am tiefsten gelegener Punkt Polens. Seit der Neuvermessung hält Marzęcino in der Nähe von Nowy Dwór Gdański in der Woiwodschaft Pommern diesen Rekord. Marzęcino liegt ebenfalls im Weichseldelta.

Flora

Białowieża Urwald

Polen ist eines der am meisten bewaldeten Länder Europas. Die polnischen Wälder nehmen eine Fläche von 9,1 Mio Hektar bzw. 29,2 % der Landesfläche ein und die Waldfläche nimmt durch Aufforstung ständig zu. Nach den Zielvorgaben soll die Waldfläche bis 2020 30 % und bis 2050 33 % der Landesfläche ausmachen. Im Osten Polens gibt es Urwälder, die nie von Menschen gerodet wurden, wie der Urwald von Białowieża. Große Waldgebiete gibt es auch in den Bergen, Masuren, Pommern und Niederschlesien. Das größte zusammenhänge Waldgebiet in Polen ist die Niederschlesische Heide. Zu den artenreichsten Biotopen gehören die Sümpfe der Biebrza, die 40 % der Fläche des Nationalparks Biebrza ausmachen.

Auf die Zusammensetzung der Pflanzenwelt in weiten Teilen Polens haben die letzten Eiszeiten einen großen Einfluss gehabt, insbesondere die Weichsel-Eiszeit. Nach dem Rückzug der Gletscher befand sich vor ca. 12 Tausend Jahren ein Tundragebiet in Nord- und Zentralpolen. Laubbäume wurden vor ca. 10 Tausend Jahren in Polen heimisch und das Gebiet wurde von einem dichten Mischwald bedeckt. Mit der folgenden Klimaerwärmung und der Ausbreitung des Menschen, hat sich die Pflanzenwelt in den folgenden Jahrtausenden stetig verändert. Die polnischen Mittelgebirge im Süden des Landes waren dagegen nicht von den Eismassen bedeckt. Die Pflanzenwelt hier war stets artenreicher, insbesondere auf den sonnigen und kalkhaltigen Böden der Pieninen. In Polen treten ca. 3.000 heimische Taxone, 67 Gefäßsporenpflanzen, 910 Moose, ca. 2.000 Chlorophyta und 39 Rotalgen auf.

Fauna

Wisent

Die Anzahl der Tier- und Pflanzenarten ist in Polen EU-weit am höchsten, ebenso die Anzahl der bedrohten Arten.[25] So leben hier etwa noch Tiere, die in Teilen Europas bereits ausgestorben sind, etwa der Wisent (Żubr) im Białowieża-Urwald und in Podlachien sowie der Braunbär in Białowieża, in der Tatra und in den Waldkarpaten, der Wolf und der Luchs in den verschiedenen Waldgebieten, der Elch in Nordpolen, der Biber in Masuren, Pommern und Podlachien. In den Wäldern trifft man auch auf Nieder- und Hochwild (Rotwild, Rehwild und Schwarzwild). Die Anzahl der heimischen Tierarten in Polen wird auf von 33 bis 47 Tausend geschätzt. Insgesamt leben in Polen über 90 Säugetier-, 444 Vogel-, neun Reptilien-, 18 Amphibien-, 119 Fisch-, fünf Kieferlose-, ca. 260 Weichtiere-, ca. 30 Tausend Insekten-, ca. ein und halb Tausend Spinnentiere-, ca. 240 Ringelwürmer- und ca. 4. Tausend Protozoenarten.

Polen ist das wichtigste Brutgebiet der europäischen Zugvögel. Rund ein Viertel aller Zugvögel, die im Sommer nach Europa kommen, brütet in Polen. Dies gilt insbesondere für die Seenplatten und die oftmals durch eigene Nationalparks geschützten Sumpfgebiete, u. a. die Gebiete des Nationalparks Biebrza (seit 1993), des Nationalparks Narew (seit 1996) und des Nationalparks Warthe (Warta, seit 2001). Auch der Tiefland-Urwald des Nationalparks Białowieża (seit 1932) ist ein großes Brutgebiet für Zugvögel.[26]

Bodennutzung

Die Waldfläche macht ca. 30 % der Landesfläche aus. Kiefern- und Buchenwälder dominieren in weiten Teil Polens.[27] Nordwestpolen wird dabei von Buchen dominiert, Richtung Nordosten treten verstärkt Fichten auf. In den Gebirgen Südpolens finden sich vor allem Eichenmisch- und Tannen-Buchenwälder.[27] Über die Hälfte der Fläche Polens wird landwirtschaftlich genutzt, wobei allerdings die Gesamtfläche der Äcker zurückgeht und gleichzeitig die verbliebenen intensiver bewirtschaftet werden. Die Viehzucht ist insbesondere in den Bergen weit verbreitet. Über ein Prozent der Fläche (3.145 km²) werden in 23 Nationalparks geschützt. In dieser Hinsicht nimmt Polen den ersten Platz in Europa ein. Drei weitere sollen in Masuren, im Krakau-Tschenstochauer Jura und in den Waldkarpaten neu geschaffen werden. Die meisten polnischen Nationalparks befinden sich im Süden des Landes. Zudem werden Sumpfgebiete an Flüssen und Seen in Zentralpolen geschützt sowie Küstengebiete im Norden. Hinzu kommen zahlreiche Reservate und Schutzgebiete.

Naturschutz

Mit 23 Nationalparks, die etwa ein Prozent der Landesfläche ausmachen, ist Polen eines der Länder in Europa mit den meisten Nationalparks. Der Tatra-Nationalpark ist mit über drei Millionen registrierten Eintritten pro Jahr der meistbesuchte Nationalpark in Polen. Der älteste und einer der bekanntesten Parks ist der 1923 gegründete Białowieża-Nationalpark an der Grenze zu Weißrussland.

Klima

Sonneneinstrahlung

Das Klima Polens ist ein gemäßigtes Übergangsklima. Hier trifft die trockene Luft aus dem eurasischen Kontinent mit der feuchten Luft des Atlantiks zusammen. Im Norden und Westen herrscht vor allem ein gemäßigtes Seeklima, im Osten und Südosten Kontinentalklima.[28] Als Trennlinie gilt die Achse zwischen oberer Warthe und unterer Weichsel.[29]

Von Juli bis September wehen die Winde meist aus westlicher Richtung, im Winter, besonders im Dezember und Januar, dominieren Winde aus Osten. Im Frühjahr und Herbst wechseln die Windrichtungen zwischen West und Ost. Die Windgeschwindigkeit liegt im Norden in der Regel zwischen 2 und 10 m/s, in den Bergen misst man auch Winde von über 30 m/s. In der Tatra treten Föhnwinde auf.[28]

An 120 bis 160 Tagen beträgt die Bewölkung über 80 Prozent, an 30 bis 50 Tagen ist die Bewölkung unter 20 Prozent.[28] Mit 1700 mm pro Jahr im mehrjährigen Mittel fallen in der Tatra die höchsten Niederschläge, die geringsten Niederschläge fallen mit unter 500 mm nördlich von Warschau, am Jezioro Gopło, westlich von Posen und bei Bydgoszcz. Weiter nördlich steigen die Niederschläge wieder auf 650 bis teilweise 750 mm.[30] Die niederschlagreichsten Monate sind der April und der September.[31] Im unteren Oder-Warthe-Gebiet fällt an etwa 30 Tagen Schnee, im Nordosten, den Karpaten und in den Beskiden sind es 100 bis 110 Tage. In den Gebirgen bleibt der Schnee 200 oder mehr Tage liegen.[31]

Die Jahresmitteltemperatur beträgt 5 bis 7 °C auf den Anhöhen der Pommerschen und Masurischen Seenplatte sowie auf den Hochebenen. In den Tälern des Karpatenvorlands, der Schlesischen und Großpolnischen Tiefebene beträgt sie 8 bis 10 °C. In den höheren Gebieten der Karpaten und Sudeten liegt die Temperatur bei 0 °C.[28]

Der wärmste Monat ist der Juli mit Mitteltemperaturen zwischen 16 und 19 °C. Dabei beträgt sie auf den Gipfeln von Tatra und Sudeten 9 °C, an der Küste 16 °C und in Zentralpolen 18 °C. Der kälteste Monat ist der Januar. Frost gibt es von November bis März. An der unteren Oder und der Küste an durchschnittlich 25 Tagen und bis zu 65 Tagen im Nordosten um Suwałki.[28]

Bevölkerung

Bevölkerungspyramide 2016

Demographische Struktur

Polen hat mit etwa 38 Millionen Einwohnern die achtgrößte Bevölkerungszahl in Europa und die sechstgrößte in der Europäischen Union. Die Bevölkerungsdichte beträgt 122 Einwohner pro Quadratkilometer. Die Geburtenrate betrug 2016 1,34 Kinder pro Frau.[32] Die Lebenserwartung betrug im Zeitraum von 2010 bis 2015 77,6 Jahre (Männer: 73,7, Frauen: 81,7).[33] Das Durchschnittsalter lag 2016 bei 40,3 Jahren und war im europäischen Vergleich relativ niedrig. Bis Mitte des Jahrhunderts droht Polen ein deutlicher Anstieg des Median-Alters und ein Absinken der Bevölkerung auf 33 Millionen Einwohner. Grund dafür sind die niedrige Geburtenrate und Auswanderung.[34] Die Geburtenzahl ist im Jahr 2017 wieder gestiegen und betrug zum ersten Mal seit mehreren Jahren mehr als 400 Tausend Lebendgeburten. Gleichzeitig sind seit dem Krieg im Donbas ca. 2 Mio Ukrainer nach Polen gezogen.

Ethnien

Polnisch-kaschubischer Wegweiser

Das heutige Polen ist seit dem Zweiten Weltkrieg ethnisch betrachtet ein äußerst homogener Staat, was ungewöhnlich in der polnischen Geschichte ist. Nach der Volkszählung von 2011 sind 99,7 % der Bevölkerung polnische Staatsbürger und 95,53 % davon bezeichnen sich ethnisch als Polen, wobei 2,17 % hiervon neben der polnischen Identität eine weitere angegeben haben.[35] Nach dem Zweiten Weltkrieg war es ein Ziel des kommunistischen Regimes, Homogenität unter anderem durch Zwangsumsiedlungen oder Assimilation der ethnischen Minderheiten zu erreichen. In der Verfassung von 1947 wurde Gleichheit der Bürger ohne Ansehen der Nationalität garantiert; jedoch wurden 1960 besondere Rechte für Minderheiten ermöglicht.[36] Seit 1997 ist der Schutz von Minderheiten in der Verfassung verankert.[37] Zu den nationalen Minderheiten gehören die Deutschen mit 0,28 % (0,068 %), Weißrussen mit 0,12 % (0,081 %), Ukrainer mit 0,12 % (0,068 %) und Russen mit 0,03 % (0,013 %) sowie Litauer, Tschechen, Slowaken und polnische Armenier. Zu den ethnischen Minderheiten gehören Kaschuben mit 0,59 % (0,042 %), Roma mit 0,04 % (0,023 %), Lemken mit 0,03 % (0,013 %) als auch Tataren, Karaim und Juden. Schlesier stellen 2,1 % (0,94 %) der polnischen Bevölkerung dar, wobei sie sich teilweise als Polen, teilweise als Deutsche, teilweise als Schlesier und teilweise als mehreren Gruppen gleichzeitig zugehörig bezeichnen.[35][38] Das Gesetz über die nationalen und ethnischen Minderheiten sowie über die Regionalsprache wurde 2005 erlassen. In diesem wird unter anderem geregelt, dass in Gemeinden, in denen mehr als 20 % der Einwohner einer Minderheit angehören, deren Sprache als Hilfssprache genutzt werden kann. Einzige anerkannte Regionalsprache ist Kaschubisch, dennoch sind in Gebieten mit einer deutschen Minderheit Hinweis- und Ortsschilder zweisprachig.[39] Unter den in den letzten Jahren zugewanderten ausländischen Staatsangehörigen stammen die meisten aus der Ukraine und Weißrussland. Auch Personen aus anderen Mitgliedsstaaten der EU, wozu vor allem Personen aus Deutschland, Italien, Frankreich und Bulgarien zählen, sind in den letzten Jahren nach Polen gezogen. Polen gehört zu den beliebtesten Zielländern für deutsche Auswanderer.[40] Weitere zahlenmäßig relevante Migrationsgruppen stammen aus Russland, aus dem Vietnam, der Volksrepublik China, der Türkei, Kasachstan und Nigeria.[41] Die Zahl der Auslandspolen weltweit wird auf bis zu 20 Millionen geschätzt. Die Anzahl der in Deutschland lebenden Polen beträgt ca. 1 Mio, wobei Doppelstaatler nicht hinzugerechnet werden.

Sprachen

Polnische Dialekte

Polnisch ist die Landessprache Polens und gehört der westslawischen Gruppe der indogermanischen Sprachen an.[42] In Polen verwendeten 1990 von den 38 Millionen Einwohnern etwa 37 Millionen Polnisch als Sprache im Alltag.[42] Etwa 8 Millionen Menschen außerhalb des polnischen Staatsgebietes nutzten Polnisch innerhalb der Familie.[42] Nach Russisch ist Polnisch die weltweit am häufigsten gesprochene slawische Sprache. Die Polnische Orthographie basiert auf dem Lateinischen Alphabet, welches um Buchstaben mit diakritischen Zeichen erweitert wurde. Dazu gehören Ą, Ć, Ę, Ł, Ń, Ó, Ś, Ź und Ż. Die Buchstaben Q, V und X sind offiziell Bestandteile des polnischen Alphabets, kommen aber nur in Fremdwörtern vor. Die Polnischen Dialekte werden traditionell in fünf Gruppen eingeteilt; das Großpolnische, das Kleinpolnische, das Masowische, das Schlesische und das Kaschubische. Hinzu kommen sogenannte gemischte Dialekte in den Gebieten, welche durch die Umsiedlung von Polen nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden.[42]Kaschubisch wird auch als eigenständige Sprache betrachtet.[42] Auch wenn im Alltagsleben seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs Polnisch dominierte, war Latein bis ins 18. Jahrhundert die Verwaltungs-, Kirchen- und Schulsprache.[42] Daneben war in der Adelsrepublik Ruthenisch offiziell anerkannt. Die ältesten heute bekannten polnischen Schriftzeugnisse sind Namen und Glossen in lateinischen Schriftstücken, insbesondere in der Bulle von Gnesen des Papstes Innozenz II. von 1136, in der fast 400 einzelne polnische Namen von Ortschaften und Personen auftauchen. Den ersten geschriebenen vollständigen Satz fand man in der Chronik des Klosters Heinrichau bei Breslau. Unter den Einträgen des Jahres 1270 findet sich eine Aufforderung eines Mannes zu seiner mahlenden Frau. „Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj“, was in der Übersetzung lautet: „Lass mich jetzt mahlen, und du ruh dich aus.“ In der Literatur war Polnisch ab dem 14. Jahrhundert und verstärkt ab dem 16. Jahrhundert in Gebrauch.[42] Im 16. Jahrhundert entwickelte sich auch ein Standardpolnisch.[42] Während der Teilungen Polens Ende des 18. bis Anfang des 20. Jahrhunderts wurde das Polnische durch Russisch bzw. Deutsch verdrängt. Mit dem 1918 wiederentstandenen polnischen Staat wurde die polnische Sprache zur Amtssprache. Damals sprachen etwa 65 % Polnisch als Muttersprache, die restliche Bevölkerung sprach Ukrainisch, Weißrussisch, Deutsch, Jiddisch und andere. Nach der Westverschiebung der Grenzen ist Polen seit Ende der 1940er Jahre erstmals seit dem Hochmittelalter ein ethnisch relativ homogener Staat. Etwa 95 % bis 98 % der Bevölkerung sind Polen, und entsprechend groß ist die Dominanz der polnischen Sprache. Es gibt eine Reihe von Minderheitensprachen, die seit 2005 offiziell anerkannt sind[43]: Kaschubisch in der Kaschubei und als nationale Minderheitensprachen: Armenisch, Deutsch, Hebräisch, Jiddisch, Litauisch, Russisch, Slowakisch, Tschechisch, Ukrainisch und Weißrussisch sowie als ethnische Minderheitensprachen: Karaimisch, Russinisch bzw. Lemko, Romani und Tatarisch.

Religionen

Krakauer Idol von Sbrutsch

Laut einer repräsentativen Umfrage des Eurobarometers glaubten im Jahr 2005 80 % der Menschen in Polen an Gott, weitere 15 % glaubten an eine andere spirituelle Kraft.[44][45]

Slawische Mythologie

Die polnischen Stämme waren ursprünglich Heiden und hatten, ähnlich wie andere Westslawen, ein polytheistisches Religionssystem, dessen Hauptgott der vierköpfige Świętowit war, dessen Statuen zwischen Pommern (z. B. bei Kap Arkona auf Rügen) und der Ukraine (z. B. der „Antichrist aus dem Zburz“) gefunden wurden. Diese Religion konnte sich teilweise bis ins 14. Jahrhundert behaupten. Insbesondere im Nordosten wurde auch ein Ahnenkult gepflegt, der teilweise bis ins 19. Jahrhundert überdauerte und in der Romantik unter anderem von Adam Mickiewicz in seinem Drama Totenfeier wieder aufgegriffen wurde. In kleinem Umfang besteht ein Bestreben, die alten Kulte wieder zu belegen. Hierbei handelt es sich aber eher um ein kulturelles als um eine religiöses Phänomen.

Katholische Kirche

Basilika in Licheń

Rakówer Dreifaltigkeitskirche

Im Jahre 965 heiratete der Herzog von Polen, Mieszko I., die böhmische Prinzessin christlichen Glaubens Dubrawka und ließ sich im folgenden Jahr nach lateinischem Ritus taufen. Das erste Bistum wurde 968 in Posen gegründen. Die Kirchenordnung wurde im Jahr 1000 neuorganisiert und das Erzbistum Gnesen mit den untergeordneten Bistümern in Kolberg, Krakau, Posen und Breslau wurden gegründet. In der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts kam es zu einem großen heidnischen Aufstand gegen den christlichen Klerus. Nachdem der polnische Adel im Zuge der Reformation in großen Scharren zum Calvinismus wechselte, im Sejm sogar um 1550 eine protestantische Mehrheit bestand, vermochte die katholische Kirche im 17. Jahrhundert im Zuge der Gegenreformation die meisten andersgläubigen Adeligen wieder zum katholischen Glauben zu bekehren. Seit dem Zweiten Weltkrieg und der Westverschiebung Polens ist das Land größtenteils katholisch. 87 % der polnischen Gesamtbevölkerung sind römisch-katholisch (Anteil der katholisch Getauften an Gesamtbevölkerung, 2011),[46] vor 1939 waren es nur 66 %.[47] Davon geben 54 % an, ihren Glauben auch zu praktizieren.[47] Ein besonders hohes Ansehen in Polen besitzt der verstorbene Papst Johannes Paul II. (1920–2005), der vor seiner Papstwahl als Karol Wojtyła Erzbischof von Krakau war und eine bedeutende politische Rolle während des Zusammenbruchs des Ostblocks innehatte.[48]

Orthodoxe Kirche

Orthodoxe Newski-Kathedrale 1912

Die polnischen Stämme kamen wahrscheinlich im 9. Jahrhundert über das Großmährische Reich mit dem christlichen Glauben erstmals in Kontakt. Die Wislanen in Kleinpolen wurden zur Zeit der byzantinischen Slawenapostel Kyrill und Method von den Herrschern des Großmährischen Reiches unterworfen. Mährischen Chronisten zufolge soll bereits zu dieser Zeit das Christentum nach slawischem Ritus in der Region um Krakau eingeführt worden sein. In den östlichen Woiwodschaften Polens hat ab dem 14. Jahrhundert stets die orthodoxe Kirche dominiert. Durch die Union mit Litauen 1386 und 1569 kamen viele weißrussisch- und ukrainischsprachige orthodoxe Christen unter die Herrschaft der polnischen Könige. Die Polnisch-Orthodoxe Kirche ist auch heute noch die zweitgrößte Religionsgemeinschaft in Polen. Zu ihr bekannten sich 2006 0,5 Millionen Menschen, was 1,3 % der Bevölkerung entspricht. Vor 1939 gehörten noch 11 % der Bevölkerung zur orthodoxen Kirche.[49]

Griechisch-katholische Kirche

Griechisch-katholische Johannes-Kathedrale in Przemyśl

Ca. 0,2 % der Bevölkerung sind griechisch-katholisch.[50] Die Griechisch-katholische Kirche ist 1596 in Polen durch die Kirchenunion von Brest entstanden. Sie hatte vor allem in dem polnischen Teil der Ukraine eine hohe Verbreitung. Nach den polnischen Teilungen wurde die Griechisch-katholische Kirche in Russland besonders hart verfolgt. Mit der Zuwanderung von Ukrainern nach Polen seit dem Ukrainekrieg in Donbas wächst die griechisch-katholische Gemeinde wieder rasant.

Reformierte Kirche

Während das Luthertum bei dem Bürgertum Anhänger fand, war der Calvinismus beim Kleinadel, der Szlachta, beliebt. Calvin selbst korrepondierte lange Zeit mit dem polnischen König Sigismund II. August, der eine gewisse Zeitlang den Bestrebungen der Mehrheit des polnischen Sejm zugeneigt war, eine Nationalkirche nach englischem Vorbild in Polen-Litauen zu etablieren, die nach der Lehre Calvins konzipiert sein sollte. Der Sejm von 1555 debattierte über die Einführung einer protestantischen Nationalkirche in Polen. Statt eine solche zu gründen, gewährte Sigismund II. August seinen Untertanen die Glaubensfreiheit mit dem Argument, er wäre der König seiner Untertanen und nicht der König der Gewissen seiner Untertanene. Die Glaubensfreiheit wurde schließlich als Reaktion auf die Pariser Bartholomäusnacht in der Konföderation von Warschau 1573 zu einem Verfassungsprinzip der Adelsrepublik erhoben, die der neugewählte polnische König aus Frankreich in den Articuli Henriciani und alle seine Nachfolger in der Pacta conventa unterzeichnen musste. Die Sicherung der individuelle Glaubensfreiheit in der polnischen Verfassung war ausschlaggebend dafür, dass es in Polen nie zu Religionskriegen kam. Der Calvinismus war bis Mitte des 17. Jahrhunderts beim polnischen Adel weit verbreitet. Heute spielt er aufgrund der Gegenreformation im 17. Jahrhundert kaum eine Rolle mehr.

Polnische Brüder

Die Polnischen Brüder waren Antitrinitarier, die als Teil der Radikalen Reformation unter dem Einfluss Lehre des Sozinianismus die Dreieinigkeit und somit die Gotteigenschaft Jesu ablehnten. Aus der Reformierten Kirche entstand 1565 die unitarische Kirche der Polnischen Brüder, die in Raków über eine eigene Akademie verfügten und stark von Fausto Sozzini und dem Sozinianismus beeinflusst waren. Gemäß dem Rakauer Katechismus lehnten sie jede Form von Gewalt ab, darunter auch den Kriegsdienst. Die Polnischen Brüder gibt es heute nicht mehr. An der Stelle der ihrer ehmeligen Hauptkirche in Raków befindet sich heute die katholische Dreifaltigkeitskirche aus dem Barock.

Evangelisch-lutherisch Kirche

Lutherische Dreifaltigkeitskirche

Das Luthertum fand seit dem 16. Jahrhundert besonders bei der deutschen Bevölkerung in den nordpolnischen Städten viele Anhänger. Heute ist Warschau und die Region um Teschen, wo ca. ein Drittel der Bevölkerung Lutheraner sind, das Zentrum der evangelisch-lutherischen Kirche in Polen. Ca. 0,2 % der Bevölkerung sind evangelisch-lutherisch.[50]

Mariaviten

Eine kleine Minderheit bilden die altkatholischen Mariaviten. Die Katholische Kirche der Mariaviten wurde in den 1930er Jahren in Polen gegründet.

Polnisch-Katholische Kirche

Eine kleine Minderheit bilden die Polnisch-Katholischen, die entgegen ihrem Namen eine protestantische Glaubensrichtung sind, die im 19. Jahrhundert in den USA entstanden und im 20. Jahrhundert durch Reemigration nach Polen gekommen ist.

Altkatholische Kirche

Die Altkatholische Kirche in Polen ist ebenfalls wie die Polnisch-Katholische Kirche aus den USA durch Reemigration nach Polen gekommen.

Zeugen Jehovas

Ca. 0,3 % der Bevölkerung sind Zeugen Jehovas.[50]

Islam

Islamischer Friedhof Kruszyniany

Synagoge im POLIN-Museum

In Polen gibt es zwei muslimische Gemeinden. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts siedelte der polnische König Jan Sobieski muslimische Tataren in Podlachien an. Eine relativ große muslimische Minderheit lebte auch um Kamieniec Podolski in Podolien, das zwischen 1672 und 1699 zum Osmanischen Reich gehörte. Die zweite muslimische Gemeinde bilden eingewanderte Muslime, die meist aus arabischen Ländern und der Türkei stammen. Deren regligiöses Zentrum bildet vor allem Warschau und Danzig.

Judentum

Polen war im Mittelalter nie religiös homogen. Noch bevor sich der christliche Glaube endgültig durchsetzen konnte, wanderten in den nächsten Jahrhunderten, begünstigt durch das Toleranzedikt von Kalisz von 1265 Juden aus Westeuropa und Hussiten aus Böhmen nach Polen ein. Kasimir der Große weitete das Toleranzedikt von Kalisz auf ganz Polen aus. Die polnischen Juden sind seit dem 18. Jahrhundert in zwei dominierende Glaubensrichtungen getrennt, die aufgeklärten Haskalen und die orthodoxen Chassiden. Zeitweise lebten mehr als die Hälfte aller Juden weltweit in Polen. Vor dem Zweiten Weltkrieg hatte Polen mit Abstand die größte jüdische Gemeinde weltweit. Die jüdische Gemeinde wurde nach der Wende 1989 wiederbelebt.

Geschichte

Bronzezeitliches Biskupin

Westslawische Stämme

Matejkos Taufe Polens 966

Schlacht bei Liegnitz 1241

Urgeschichte

Die Urgeschichte des heutigen Polens reicht bis in das Paläolithikum zurück. Im Neolithikums befand es sich nacheinander im Einflussbereich der Linearbandkeramischen Kultur, Trichterbecherkultur, Kugelamphoren-Kultur und der Schnurkeramische Kultur. Während der Bronzezeit war es Teil der Lausitzer Kultur beziehungsweise der Hallstattkultur, aus der die Pfahlbausiedlung Biskupin stammt. Sie wird auch mit der Hallstattkultur in Verbindung gebracht. Am Übergang von der Bronze- zur Eisenzeit folgte die Pommerellische Gesichtsurnenkultur und in der späten Eisenzeit die Wielbark-Kultur. In der Antike geriet das Gebiet des heutigen Polens unter keltischen und thrakischen Einfluss. Später dominierte die Przeworsk-Kultur. Über die Bernsteinstraße fand ein reger kultureller Austausch mit dem Römischen Reich statt. Die Römer erwähnten bereits um Christi Geburt die Städte Kalisz und Truso. Goten und Vandalen siedelten um Christi Geburt aus Skandinavien kommend zeitweise im heutigen Nord- und Westpolen. Während der Völkerwanderung zogen Westslawen und Balten durch das heutige Polen. Vor der polnischen Staatsgründung unternahmen die Wikinger, Awaren und Magyaren Raubzüge ins heutige Polen. Mit dieser Zeit verbindet man auch die Sagen um die ersten Urfürsten Polens Popiel, Piast, Lech und Siemowit. Südpolen geriet in der zweiten Hölfte des 9. Jahrhunderts unter mährischen Einfluss.

Piasten

Das Herzogtum Polen, dessen Name sich vom westslawischen Stamm der Polanen ableitet, ist im frühen 10. Jahrhundert von Großpolen (Posen, Giecz, Ostrów Lednicki und Gnesen) aus gegründet worden. Es wurde von ca. 960 bis 992 von Herzog Mieszko I. aus der Dynastie der Piasten regiert, der nach und nach die anderen westslawischen Stämme zwischen Oder und Bug unterwarf. Um 990 stellte er in dem Dokument Dagome Iudex Polen unter den unmittelbaren dem Papst Johannes XV.

966 ließ sich Mieszko I. nach römisch-katholischem Ritus taufen. Das Territorium erreichte durch Eroberungen unter Mieszko I. Grenzen, die den heutigen Staatsgrenzen sehr nahe kamen. Sein Sohn Boleslaus I. der Tapfere war der erste polnische König. Bereits 997 schloss er ein politisch-militärisches Bündnis mit dem römisch-deutschen Kaiser Otto III., das während des Akts von Gnesen im Jahr 1000 bestätigt wurde. Nach dem frühen Tod des jungen Otto III. verschlechterte sich das Verhältnis unter Heinirch II., mit dem Boleslaus I. zahlreiche Kriege um die Lausitz führte. Boleslaus I. dehnte zeitweise seinen Einflussbereich auf die heutige Slowakei, Böhmen und Mähren sowie die Kiewer Rus aus. Unter der Herrschaft seines Sohnes Mieszko II. Lambert kam es in den späten 1030er Jahren zu einem heidnischen Aufstand der Polen gegen die katholische Kirche. Erst dessen Nachfolger Kasimir I. der Erneuerer vermochte die Lage zu beruhigen. Er verlegte 1040 die Hauptstadt von Gnesen auf den Krakauer Wawel.

Nach dem Tod von Boleslaus III. Schiefmund im Jahr 1138 wurde die Senioratsverfassung eingeführt, nach welcher die Söhne von Boleslaus III. als Juniorherzöge unter dem Seniorat des Ältesten der Dynastie die ihnen unterstehenden einzelnen Landesteile regierten. Bis 1295 dauerte diese feudale Zersplitterung in Polen an. Dieser sogenannte Partikularismus führte zu einer starken politischen Schwächung Polens im 13. Jahrhundert. Polen zerfiel 1138 in sechs Herzogtümer: Kleinpolen, Großpolen, Pommern, Pommerellen, Schlesien und Masowien, das sogenannte „Seniorat Polen“. Die Jahre bis zur Wiedervereinigung waren durch feudalistische Territorialzersplitterung geprägt. Das im Südosten gelegene Gebiet Kleinpolens zerfiel in das Adelsterritorium Sandomierz, das östliche Großpolen in die Herzogtümer Łęczyca und Sieradz, das westliche Masowien in das Herzogtum Kujawy. In Westpommern erlangten die Greifen 1181 und in Pommerellen die Samboriden 1227 die Unabhängigkeit von dem Krakauer Senior. 1295 gelang es Przemysł II. aus der großpolnischen Linie der Piasten große Landesteile wieder zu vereinen und sich zum König von Polen krönen zu lassen. Er wurde jedoch bereits im Folgejahr ermordet, und die polnische Königskrone fiel an die böhmischen Přemysliden Wenzel I. und Wenzel II. Nachdem letztere auf der Fahrt zur Krönung in Krakau ermordet wurde, gelang es Ladislaus I. Ellenlang aus der kujawischen Linie der Piasten die polnische Königskrone zu erlangen. Mit seinem Sohn Kasimir III. dem Großen starben die Piasten in der Königslinie 1370 aus, wobei die masowischen Piasten erst 1526 und die schlesischen Piasten sogar erst 1707 ausstarben. Der letzte Piastenkönig Kasimir III. der Große leitete erfolgreich Reformen ein, die dem Königreich Polen zu einer machtvollen Position in Mittel- und Osteuropa verhalfen.

Die Piasten holten zahlreiche Siedler nach Polen, zunächst den Klerus und die Benediktiner sowie Zisterzienser aus Frankreich, dem Heiligen Römischen Reich sowie Italien, und insbesondere nach der Entvölkerung weiter Teile Polens im Zuge des Mongolensturm in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts deutsche Bauern und Stadtbürger, sowie insbesondere Juden nach den Pogromen in Westeuropa im Zuge der Pestepidemie in der Mitte des 14. Jahrhunderts, von der Polen verschont blieb. Konrad I. von Masowien holte den Deutschen Orden 1226 ins Kulmer Land, von wo er aus Preußen unterwarf. Kasimir III. der Große erstreckte hingegen das jüdische Toleranzedikt von Kalisch von Boleslaus VI. des Frommen auf das ganze Königreich Polen. Er begann auch mit dem Anschluss des Fürstentum Halytsch-Wolodymyr mit Lemberg die polnische Ostexpansion. Mit dem böhmischen Luxemburgern, die weiterhin den von den Přemysliden geerbten Anspruch auf die polnische Krone geltend machten, konnte sich Kasimir III. der Große nach Treffen in Visegrád und Krakau im Vertrag von Namslau einigen, die Luxemburger verzichteten auf die polnische Krone und die kujawischen Piasten auf die Lehenshoheit über Schlesien. 1364 gründete Kasimir III. der Große die Krakauer Akademie als zweite Universität in Mitteleuropa. Gleichzeitig schloss Kasimir III. der Große ein militärisches Bündnis mit dem ungarischen König Karl I. und einen Erbvertrag mit dessen Sohn Ludwig I. aus dem Haus Anjou, der die Schwester Kasimirs III. des Großen Elisabeth von Polen heiratete und damit einen Anspruch auf die polnische Krone nach Kasimirs III. Tod erwarb.

Jagiellonen

Jagiellonen-Machtbereich um 1500

Dem ohne legitimen Sohn verstorbenen Kasimir III. dem Großen folgte durch Erbvertrag dessen Schwager Ludwig I. aus dem Haus Anjou, wodurch es zur ersten polnisch-ungarischen Personalunion kam, sowie dessen Tochter Hedwig I. Diese heiratete 1386 den frisch getauften litauischen Großfürst Ladislaus II. Jagiełło, wodurch der mächtige Doppelstaat Polen-Litauen geschaffen wurde, der für die nächsten 400 Jahre die Geschicke Mittel- und Osteuropas entscheidend beeinflusste. Nach der Schlacht bei Tannenberg und der damit verbundenen schweren Niederlage des Deutschen Ordens stieg Polen-Litauen zu einer der führenden Kontinentalmächte auf und war lange Zeit der größte Staat Europas mit Einflusssphären vom Baltischen zum Schwarzen Meer und von der Adria bis an die Tore Moskaus. Unter Ladislaus II. Jagiełłos ältesten Sohn Ladislaus III. kam es zur zweiten polnisch-ungarischen Personalunion, die mit Ladislaus III. Tod in der Schlacht bei Warna endete. Sein Bruder Kasimir IV. Andreas konnte im Dreizehnjährigen Krieg dem Deutschen Orden Westpreußen und Ermland abgewinnen und den restlichen Ordensstaat zu einem polnischen Lehen machen. Durch eine geschickte Dynastie und Heiratspolitik machte er die Jagiellonen zu einer der führenden Königsfamilien in Europa. Sein ältester Sohn Ladislaus wurde König von Böhmen und Ungarn und seine jüngeren Söhne Johann I. Albert, Alexander I. und Sigismund I. der Alte wurden nacheinander Könige und Großfürsten in Polen-Litauen. Seine Töchter vermählte er mit den bayerischen Wittelsbachern, preußischen Hohenzollern, pommerschen Greifen, den sächsischen Wettinern sowie den schlesischen Piasten. Als also Sigismund I. der Alte 1525 den Deutschen Ordensstaat auflöste und in ein weltliches Herzogtum umwandelte, setzte er mit Albrecht seinen Neffen als Herzog ein. 1526 fiel das bisherige polnische Lehen Masowien mit dem Tod des letzten masowischen Piasten Janusz III. wieder an Polen. Mit dem Tod Ludwig II. in der Schlacht bei Mohács verloren die Jagiellonen Böhmen, Ungarn und Kroatien an die Osmanen beziehungsweise Habsburger. Mit Sigismund I. des Alten einzigem Sohn Sigismund II. August starben auch die Jagiellonen 1572 im Mannesstamm und mit seiner Tochter Anna Jagiellonica 1596 vollständig in Polen-Litauen aus.

Adelsrepublik

Polen-Litauen um 1670

Polen wurde 1358 als Republik bezeichnet. Die republikanische Staatsform setzte sich aber wohl erst um die Mitte des 15. Jahrhunderts durch und war mit einem stetigen Dreikammerparlament erst Ende des 15. Jahrhunderts ausgereift. Mit der 1505 verabschiedeten Verfassung Nihil Novi verbot der Sejm dem König neue Gesetze ohne Zustimmung des Parlaments zu erlassen. Auf Betreiben des letzten polnischen Königs aus der Jagiellonen-Dynastie, Sigismund II. August, wurde die Personalunion zwischen Polen und Litauen in Lublin im Jahr 1569 in eine Realunion umgewandelt. Polen und Litauen bildeten seit 1569 die gemeinsam eine Adelsrepublik und damit den ersten modernen Staat Europas mit einem adelsrepublikanischen System und einer Gewaltenteilung. 1578 wurde ein vom König und dem Sejm unabhängiges Höchstes Gericht für Polen-Litauen, das Krontribunal in Lublin eingerichtet. Der polnische Adel wählte zunächst den Franzosen Heinrich I. Valois, dem er die Religionsfreiheit abverlangte, und später den Siebenbürger Stephan I. Báthory zum polnisch-litauischen König. Später folgten drei Könige aus der mit den Jagiellonen verwandten schwedischen Vasa-Dynastie Sigismund III. Vasa (kurze Personalunion mit Schweden), Ladislaus IV. Vasa (kurze Personalunion mir Russland) sowie Johann II. Kasimir. Mit Michael I. Korybut Wiśniowiecki, Johann III. Sobieski und Stanislaus I. Leszczyński wurden polnische Magnaten und mit August II. dem Starken und August III. sächsische Wettiner gewählt. Der letzte gewählte polnische König war Stanislaus II. August Poniatowski. Als Goldenes Zeitalter der Adelsrepublik gilt die Zeit bis zur Hälfte des 17. Jahrhunderts. Danach war Polen-Litauen in zahlreiche Kriege verwickelt, unter anderem in die Schlacht am Kahlenberg im Rahmen des Großen Türkenkriegs.

Teilungen

Teilungen 1772, 1793, 1795

Verfassung vom 3. Mai

Ajdukiewiczs Januaraufstand

Die Adelsrepublik stürzte im 17. und 18. Jahrhundert in eine dauerhafte Krise, die durch zahlreiche Kriege (mit Schweden, dem Osmanischen Reich, Russland, Brandenburg-Preußen und Siebenbürgen), fehlende politische Reformen und innere Unruhen gekennzeichnet war. Es kam zur Bildung von Magnaten (sogenannten Konföderationen gegen die Interessen des Staates und des Königs), Kosakenaufständen und dauerhaften Konfrontationen mit den Krimtataren in den südöstlichen Woiwodschaften. Besonders die Wahl ausländischer Dynasten zu polnischen Königen (sie verfügten über keine Hausmacht in Polen und waren vom Wohlwollen des Hochadels abhängig) und die Uneinigkeit innerhalb des polnischen Adels, der Szlachta und Magnaten, schwächten den Staat beträchtlich. Insbesondere die so genannte Sachsenzeit wird dabei aus polnischer Sicht als negativ für den weiteren Bestand des polnischen Staates eingestuft.

Auch die Ratifizierung einer Verfassung 1791, der ersten modernen Verfassung Europas überhaupt, konnte den Niedergang der polnisch-litauischen Adelsrepublik nicht stoppen. In den drei Teilungen Polens 1772, 1793 und 1795 wurde Polens innere Schwäche von seinen Nachbarn Preußen, Österreich und Russland ausgenutzt, welche Polen gleichzeitig überfielen und am Ende unter sich aufteilten. Polen wurde damit seiner Souveränität beraubt und sein ursprüngliches Landesgebiet in drei unterschiedliche Staaten eingegliedert. Der letzte polnische König Stanislaus II. August Poniatowski musste abdanken und wurde nach Sankt Petersburg gebracht, wo er 1798 verstarb. Zeitgleich wurden jedoch bereits ab 1796 Polnische Legionen im französisch besetzten Norditalien und Frankreich unter Jan Henryk Dąbrowski gegründet, deren Ziel es war, mit französischer Hilfe die polnisch-litauische Republik wieder zu errichten.

Auf Drängen des französischen Kaisers Napoleon entstand 1807, im Rahmen des Friedens von Tilsit, aus den preußischen Erwerbungen der Zweiten und Dritten Teilung ein relativ kleines Herzogtum Warschau, als Vasallenstaat Frankreichs. Im Jahr 1809 wurden nach kurzen kriegerischen Auseinandersetzungen Teile Kleinpolens im damaligen Westgalizien von Österreich an das Herzogtum Warschau wieder abgetreten. Aufgrund der Niederlagen der polnisch-französischen Allianz im Russlandfeldzug 1812 und in der Völkerschlacht bei Leipzig im Jahr 1813 kam es zu keiner Wiederherstellung der polnisch-litauischen Republik und das Herzogtum Warschau wurde auf dem durch die Teilungsmächte dominierten Wiener Kongress aufgeteilt. Große Teile Großpolens fielen als Provinz Posen wieder an Preußen. Krakau wurde zum Stadtstaat, der bis 1846 formal unabhängigen Republik Krakau. Der Rest, das nach dem Wiener Kongress benannte Kongresspolen, wurde als Königreich Polen 1815 in Personalunion mit dem Russischen Kaiserreich verbunden, war also zunächst formal bis auf den gemeinsamen Herrscher vom russischen Reich unabhängig. Bis 1831 genoss dieses polnische Staatswesen weitgehende Autonomie. Mit dem Aufkommen des russischen Nationalismus beim Übergang von der Feudalgesellschaft zum Kapitalismus wurde durch die zaristische Verwaltung versucht, diese Autonomie Schritt für Schritt abzuschaffen.

Als Folge der Rekrutierung von Polen für die russische Armee zur Bekämpfung der Belgischen Revolution brach in Warschau der Novemberaufstand von 1830 aus, in dem die Polen versuchten, die russische Fremdherrschaft und Dominanz abzuschütteln. Der Novemberaufstand wurde 1831 von der russischen Armee niedergeschlagen. Mit der Niederlage wurde die polnische Bevölkerung seit 1831 in den preußischen und russischen Besatzungszonen einer verstärkten Germanisierung – den preußischen Volkszählungen zufolge ohne größere Auswirkungen auf die Bevölkerungsverhältnisse – und Russifizierung unterzogen, die nach dem zweiten, gescheiterten Aufstand, dem Januaraufstand von 1863, besonders forciert wurde. Die Bezeichnung Polen wurde verboten und das Land durch die russische Obrigkeit als Weichselland bezeichnet. Ähnlich verfuhren auch die Hohenzollern in Pommerellen und Großpolen: In Volkszählungen tauchen Polen als Nationalität auf, aber als zeitgenössischer geographischer Begriff wird Polen in preußischen Schulbüchern und allen deutschsprachigen Kartenwerken auf den russischen Teil beschränkt. Nur im von Österreich besetzten polnischen Galizien konnten die Polen durch die politischen Reformen des Hauses Habsburg-Lothringen in der Donaumonarchie seit 1867 der geistig-nationalen Unterdrückung in den von Preußen und Russland dominierten Teilen Polens entkommen. Im russischen Teil hingegen bildete die Revolution von 1905 einen Wendepunkt, in dem zunächst sozialistische Forderungen dominierten, später aber die Forderung nach nationaler Unabhängigkeit an Boden gewann.[51]

Stanislaus II. August Poniatowski

Stanisław Kostka Potocki

Kazimierz Pułaski

Hugo Kołłątaj

Tadeusz Kościuszko

Józef Antoni Poniatowski

Jan Henryk Dąbrowski

Adam Jerzy Czartoryski

Romuald Traugutt

Erster Weltkrieg

Warschauer Kronenberg-Palast

Mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges gründeten die Mittelmächte, insbesondere Österreich-Ungarn, Polnische Legionen unter dem Kommando von Józef Piłsudski. Während des Ersten Weltkrieges beschlossen die Kaiserreiche Deutschland und Österreich-Ungarn die Gründung eines selbstständigen polnischen Staates auf dem dem russischen Zarenreich abgenommenen Territorium Kongresspolens. Dies war aber eher eine gegen Russland gerichtete Maßnahme als die Anerkennung des Rechts aller Polen auf Eigenstaatlichkeit seitens der Mittelmächte. 1916 wurde das in Analogie zum Entschluss des Wiener Kongresses benannte Regentschaftskönigreich Polen durch das Deutsche Reich ausgerufen. Hierzu wurde der Provisorische Staatsrat im Königreich Polen eingesetzt, der 1916 bis 1918 im Warschauer Kronenberg-Palast tagte und den das Triumvirat Józef Ostrowski, Aleksander Kakowski und Zdzisław Lubomirski leitete. Durch die Kriegsereignisse bedingt, hatte der Provisorische Staatsrat im Königreich Polen nur begrenzte praktische Auswirkungen. Allerdings legten Józef Piłsudski und seine Legionen nach der russischen Oktoberrevolution 1917 die Waffen nieder und weigerten sich, weiter für die Mittelmächte zu kämpfen, da das Kriegsziel der Polnischen Legionen mit der Niederlage Russlands bereits erreicht war. Józef Piłsudski wurde darauf in Magdeburg interniert. Seine Rückkehr nach Polen nach der Niederlage der Mittelmächte war der Anlass für die Ausrufung der unabhängigen Zweiten Polnischen Republik am 11. November 1918 in Warschau. Neben Piłsudski, der dem sozialistischen Lager entstammte, waren auch Roman Dmowski und Ignacy Jan Paderewski, die aus dem bürgerlichen Lager stammten, für die polnische Unabhängigkeit am Ende des Ersten Weltkriegs aktiv.

Józef Piłsudski

Roman Dmowski

Ignacy Jan Paderewski

Józef Haller

Kazimierz Sosnkowski

Szymon Askenazy

Józef Ostrowski

Aleksander Kakowski

Zdzisław Lubomirski

Zweite Republik

Polen nach dem Frieden von Riga

Maiputsch 1926

Luxtorpeda in Zakopane 1936

Woodrow Wilson machte bereits 1917 beim Kriegseintritt der USA in dem 14-Punkte-Programm klar, dass ein unabhängiges Polen mit Zugang zur Ostsee eines der Kriegsziele der USA ist. Nach der Niederlage der Mittelmächte erlangte Polen seine Souveränität zurück. Am 11. November 1918 wurde die Zweite Polnische Republik ausgerufen. Das allgemeine Frauenwahlrecht wurde noch im selben Monat in dem Dekret über das Wahlverfahren für den Sejm vom 28. November 1918 eingeführt: Artikel 1 garantierte das aktive, Artikel 7 das passive Wahlrecht.[52] Im Friedensvertrag von Versailles wurde die Unabhängigkeit der Republik Polen 1919 im internationalen Rahmen bestätigt. Polen war damit Gründungsmitglied des Völkerbundes. Gleichzeitig wurde im polnischen Minderheitenvertrag vom 28. Juni 1919 der Schutz der deutschen Minderheit in Polen vereinbart.

Durch die Siegermächte wurden in Mittel- und Osteuropa Grenzen nach Bevölkerungsmehrheiten vorgesehen. Federführend war dabei der britische Außenminister Lord George Nathaniel Curzon. Die Weimarer Republik war gezwungen, die preußischen Provinzen Westpreußen und Posen größtenteils aufzugeben. Sie waren im Rahmen der Teilungen Polens vom Königreich Preußen annektiert worden. Unmittelbar danach verließen 200.000 Deutsche die der Republik Polen zugesprochenen Gebiete.

Aufgrund der unklaren politischen Verhältnisse nach dem Zusammenbruch der Hohenzollern- und Romanow-Monarchien kam es während der ersten Konsolidierungsphase des neuen Staates zu Konflikten mit den Nachbarstaaten, zum Beispiel mit Deutschland um Oberschlesien in der Schlacht um St. Annaberg oder um die Stadt Wilna im heutigen Litauen.

Ab März 1919 gelang es Polen im Polnisch-Sowjetischen-Krieg, weite Teile der Ukraine und Weißrusslands einzunehmen. Es folgte eine sowjetische Gegenoffensive, die anfangs erfolgreich war. In der Schlacht bei Warschau im Jahre 1920 wurde die Rote Armee jedoch unter hohen Verlusten zurückgeworfen, worauf sie sich bis in die Ukraine zurückzog. Nach dem Sieg Marschall Józef Piłsudskis gegen die Bolschewiken an der Weichsel wurde im Friedensvertrag von Riga am 18. März 1921 Polens Ostgrenze etwa 250 km östlich der Curzon-Linie festgelegt.

Die Curzon-Linie markierte die östliche Grenze des geschlossenen polnischen Siedlungsgebietes, während die östlichen Gebiete (Kresy) eine gemischte Bevölkerungsstruktur aus Polen, Ukrainern, Weißrussen, Litauern, Juden und Deutschen aufwiesen, wobei die Polen in vielen Städten und die anderen Bevölkerungsgruppen auf dem Land dominierten. Während die Bevölkerungsmehrheit der Städte meist römisch-katholisch oder jüdisch war, war die Landbevölkerung überwiegend orthodox. Gleichwohl verfehlte Piłsudski sein Ziel, die Ukraine als unabhängigen „Pufferstaat“ zwischen Polen und Sowjetrussland zu etablieren. In Riga erkannte Polen die Ukraine als Teil der späteren Sowjetunion unter Mykola Skrypnyk an. In den von Sowjetrussland Polen zugesprochenen Gebieten, östlich des Westlichen Bugs, bildeten die Polen 1919 25 % der Bevölkerung, 1939 waren es nach einer Ansiedlungspolitik mit Bevorzugung von Polen während der Amtszeit Piłsudskis bereits etwa 38 %. Polnische Sprachinseln im je nach Region mehrheitlich ukrainischen oder weißrussischen Umland waren die Regionen um Pinsk, Łuck, Stanisławów und Lemberg (Lwów). Insgesamt waren in dem Gebiet 1939 von 13,5 Millionen Einwohnern etwa 3,5 Millionen Polen. Die Rajongemeinde Vilnius ist bis heute mehrheitlich polnischsprachig geblieben und die Stadt Vilnius bildet nach der Zwangsumsiedlung ihrer polnischen Stadtbewohner nach dem Krieg eine litauische Sprachinsel.

Die innere Konsolidierung des neuen Staates wurde erschwert durch die Zersplitterung der politischen Parteien, die in der Teilungszeit entstandenen unterschiedlichen Wirtschafts-, Bildungs-, Justiz- und Verwaltungssysteme sowie durch die Existenz starker ethnischer Minderheiten (31 % der Gesamtbevölkerung). Außenpolitisch war Polen zunächst in das französische Allianzsystem einbezogen. Eine restriktive Politik gegenüber der deutschen Minderheit, die zur Emigration etwa einer Million deutschsprachiger Staatsbürger führte, die Weigerung der Regierung Stresemann, die neue deutsche Ostgrenze anzuerkennen, ein „Zollkrieg“ um die oberschlesische Kohle sowie der politisch-weltanschauliche Gegensatz zum Sowjetsystem schlossen eine Kooperation Polens mit seinen beiden größten Nachbarn aus.

Am 12. Mai 1926 gewann Marschall Piłsudski nach einem Staatsstreich die Macht (1926–1928 und 1930 als Ministerpräsident, 1926–1935 als Kriegsminister). Zur außenpolitischen Absicherung wurden Nichtangriffsverträge mit der Sowjetunion (1932) und dem Deutschen Reich (1934) geschlossen. Außenminister Józef Beck strebte den Aufstieg Polens zur ostmitteleuropäischen Hegemonialmacht im Rahmen eines neuen Europa von der Ostsee bis zur Adria an, seine Pläne scheiterten jedoch aufgrund der geopolitischen Lage. Trotz der Weltwirtschaftskrise 1939 konkte sich die Wirtschaft in der Zweiten Polnischen Republik entwickeln. Ergeizige Projekte wie der Bau der Hafenstadt Gdynia und der Zentralen Industrieregion konnten verwirklicht werden. Ein Zeichen des Luxuses der Zwischenkriegszeit waren die Schnellzüge Luxtorpeda, die unter anderem zwischen Krakau und dem immer beliebter werdenden Bergkurort Zakopane verkehrten.

Kurz bevor Polen selbst vom nationalsozialistischen Deutschland angegriffen wurde, stellte es im Zuge des Münchener Abkommens territoriale Forderungen an die Tschechoslowakei. Im Oktober 1938 annektierte Polen gegen den Willen der tschechischen Regierung das mehrheitlich von Polen bewohnte Olsagebiet, das 1919 von der Tschechoslowakei besetzt worden war.

Gabriel Narutowicz

Maciej Rataj

Stanisław Wojciechowski

Ignacy Mościcki

Wincenty Witos

Władysław Grabski

Wojciech Korfanty

Kazimierz Bartel

Józef Beck

Zweiter Weltkrieg

NS-Vernichtungslager

Warschauer Ghettoaufstand 1943

Warschauer Aufstand 1944

Im August 1939 schlossen das Deutsche Reich und die Sowjetunion den Hitler-Stalin-Pakt, in dessen geheimen Zusatzprotokoll der gemeinsame Überfall auf Polen, sowie die Annektierung der baltischen Staaten durch die Sowjetunion beschlossen wurden. Am 1. September 1939 wurde Polen vom Deutschen Reich angegriffen. Auch Truppen des deutschen Vasallenstaats Slowakei stießen auf polnisches Gebiet vor. Nachdem die westlichen Teile des Landes an die deutschen Invasoren verlorengegangen waren, begann ab 17. September unter dem Vorwand des „Schutzes“ der weißrussisch-ukrainischen Bevölkerung die sowjetische Besetzung Ostpolens. Die Annexion und Aufteilung des polnischen Staatsgebietes war zuvor in einem geheimen Zusatzprotokoll zum Hitler-Stalin-Pakt von den Diktatoren beschlossen worden. Damit nahm der Zweite Weltkrieg seinen Anfang, in dem 5,62 bis 5,82 Millionen polnische Staatsbürger, darunter fast die Hälfte jüdischer Abstammung, ihr Leben verlieren sollten.[53]

Mit dem Angriff Deutschlands auf Polen begann am 1. September 1939 der Zweite Weltkrieg. Am 17. September 1939 marschierte die Rote Armee in Ostpolen ein. Anschließend verließ die polnische Regierung in der Nacht vom 17. auf den 18. September 1939 über einen noch freien Grenzübergang Polen und begab sich ins neutrale Rumänien, später nach Paris und 1940 von dort aus nach London und organisierte von dort aus den Widerstand gegen die deutsche und sowjetische Besatzung.

Hitler machte frühzeitig klar, dass er die „Liquidierung des führenden Polentums“ (Reinhard Heydrich) ins Auge gefasst hatte. Allein in den ersten vier Monaten der deutschen Besatzungsherrschaft wurden mehrere 10.000 Menschen erschossen (Unternehmen Tannenberg). Anfang der 1940er Jahre errichteten die Nationalsozialisten mehrere Konzentrationslager auf dem Gebiet Polens, unter anderen die Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz, Majdanek und Treblinka. Die Besatzungszeit hatte für große Teile der polnischen Zivilbevölkerung katastrophale Folgen. In dem Land, in dem ursprünglich mehr als drei Millionen Juden lebten, führten die Nationalsozialisten einen so genannten „Volkstumskampf“, dem 5.675.000 Zivilisten zum Opfer fielen.[54] Polen wurde gemäß dem Hitler-Stalin-Pakt im Westen von der Wehrmacht und im Osten von der Roten Armee besetzt und zum Teil annektiert.

Zu den übergreifenden Zielen der Besatzungspolitik im gesamten Gebiet gehörte erstens die Ausschaltung und Vernichtung der polnischen Juden und der polnischen Intelligenz, zweitens die Vorverlegung der deutschen Ostgrenze und die Erweiterung des „Lebensraums im Osten“ (Generalplan Ost) und drittens die Stärkung der deutschen Kriegswirtschaft durch Ausbeutung des Arbeitskräftepotenzials der Zwangsarbeiter und der materiellen Ressourcen Polens. Großpolen, die 1919 an Polen abgetretenen Teile Westpreußens sowie Ostoberschlesien wurden direkt von Deutschland annektiert. Kleinpolen, Masowien und Galizien mit etwa zehn Millionen Menschen wurden als sogenanntes Generalgouvernement dem Reichsminister Hans Frank unterstellt. Er leitete die Vernichtungspolitik vom Wawel aus, dem Krakauer Königssitz der frühen polnischen Könige. Während seiner Regierungszeit organisierte er den Raub von Beutekunst aus polnischen Museen, Kirchen und Privatsammlungen in einem bisher nicht gekannten Ausmaß.

Auch die Polen, die unter sowjetische Herrschaft gerieten, waren von Gewaltmaßnahmen betroffen. Man schätzt, dass ungefähr 1,5 Millionen ehemalige polnische Bürger deportiert wurden. 300.000 polnische Soldaten gingen in sowjetische Kriegsgefangenschaft, nur 82.000 von ihnen überlebten. Ein Großteil der Offiziere, etwa 30.000 Personen, wurde durch sowjetische Truppen 1940 im Massaker von Katyn und in den Kriegsgefangenenlagern von Starobelsk, Koselsk und Ostaschkow ermordet. Bereits vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs hatte Stalin in der Polnischen Operation des NKWD über 100.000 Polen in der Sowjetunion ermorden lassen. Das Morden der sowjetischen Kommunisten ging auch nach dem Zweiten Weltkrieg in dem erneut von der Sowjetunion besetzten Polen weiter.

Nachdem das Deutsche Reich die Sowjetunion 1941 angegriffen hatte, entstand im Hinterland der Sowjetunion aus polnischen Soldaten die Anders-Armee in Stärke von sechs Divisionen. Mangels Ausrüstung und Verpflegung wurden diese Einheiten jedoch bereits 1942 über Persien in den Nahen Osten verlegt, wo sie dem britischen Nahostkommando unterstellt wurden. Später kämpften sie als 2. Polnisches Korps in Palestina, Afrika und Italien, wo sie unter anderem das Kloster Monte Cassino von der Wehrmacht erobern konnten.

Polnische Soldaten kämpften auf Seiten der Alliierten an nahezu allen Fronten des Zweiten Weltkrieges von der Luftschlacht um England, in Afrika, der Sowjetunion, bis zur Invasion in der Normandie und in Italien. Die polnischen Soldaten stellten damit noch vor den Franzosen die viertgrößte Armee der Alliierten auf dem europäischen Kontinent. Polnische Partisanengruppen, welche die größte Widerstandsbewegung im besetzten Europa darstellten, leisteten auch in Polen selbst Widerstand. Nachdem die Rote Armee im Januar 1944 die polnische Grenze von 1939 überschritten hatte, wurden die Truppen der Heimatarmee vom NKWD entwaffnet, ihre Offiziere erschossen oder in den sowjetischen Gulag geschickt. Der Kampf einzelner Untergrundeinheiten gegen das von der Sowjetunion abhängige kommunistische Regime wurde bis Ende der 1940er Jahre fortgeführt.

Am 1. August 1944 begann auf Befehl der Londoner Exilregierung der Warschauer Aufstand. Die Sowjetunion, deren Truppen bereits am Ostufer der Weichsel standen, unterstützen die Einheiten der Heimatarmee fast gar nicht. Die große Entfernung machte eine effektive Hilfe der Westalliierten unmöglich. So konnten deutsche Besatzungstruppen die größte europäische Erhebung gegen sich niederschlagen. Die Zahl der Toten wird auf 180.000 bis 250.000 geschätzt. Danach wurde die Innenstadt Warschaus unter großem Einsatz an Sprengmaterial nahezu vollständig zerstört.

Edward Rydz-Śmigły

Władysław Sikorski

Stanisław Mikołajczyk

Tadeusz Bór-Komorowski

August Emil Fieldorf

Jan Karski

Witold Pilecki

Irena Sendler

Zofia Kossak-Szczucka

Volksrepublik

Westverschiebung Polens

Stalinpalast 1960

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 wurden die Grenzen des ehemaligen polnischen Staatsgebietes gemäß dem Potsdamer Abkommen nach Westen verschoben. Polen verlor das ethnisch gemischte, mehrheitlich von Ukrainern und Weißrussen bevölkerte Drittel seines bisherigen Staatsgebietes an die Sowjetunion. Die dort ansässige polnische Bevölkerung, etwa 1,5 Millionen Menschen, wurde als Repatrianten nach Polen vertrieben. Bereits in den Jahren 1943–1944 waren zehntausende Polen in den Massakern in Wolhynien ermordet worden, hunderttausende hatten flüchten müssen.

Im Westen und Norden wurden die deutschen Gebiete östlich der Oder und Neiße (Oder-Neiße-Linie) bis gemäß den Vorgaben der Konferenzen der Alliierten in Teheran, Jalta und Potsdam Polen zuerkannt. Etwa fünf Millionen Deutsche waren gegen Kriegsende von dort geflohen und wurden durch Einreiseverbot an einer Rückkehr gehindert; nach dem Krieg wurden weitere 3,5 Millionen Menschen vertrieben.[55] Einige deutsch- und polnischsprachige Oberschlesier und Masuren blieben in Polen. Viele, die deutsche Namen hatten, ließen diese in polnische Namen ändern. Der Gebrauch der deutschen Sprache wurde zwar nicht offiziell verboten, es wurde jedoch nicht gern gesehen, wenn man außerhalb der Familie deutsch sprach.

Die wiedergewonnenen Gebiete besiedelten drei Millionen Bürger aus Zentralpolen, etwa ein bis zwei Millionen Geflohene und Vertriebene aus Ostpolen und im Jahr 1947 etwa 150.000 durch die Aktion Weichsel aus dem Grenzgebiet zur Sowjetunion umgesiedelte Ukrainer und Ruthenen.

Mit dem Görlitzer Abkommen zwischen der neu entstandenen DDR und der Volksrepublik Polen vom 6. Juli 1950 wurde diese Grenzziehung von der DDR und durch den in Warschau geschlossenen Vertrag vom 7. Dezember 1970 von der Bundesrepublik Deutschland anerkannt.

Auf die deutsche Besatzung während des Zweiten Weltkrieges folgte die von der sowjetischen Besatzung aufoktroyierte kommunistische Diktatur. Polen wurde dem Einflussbereich der Sowjetunion zugeschlagen und wurde als Volksrepublik Polen Teil des Warschauer Pakts. Die Marionettenregierung bestand während des Stalinismus aus dem Triumvirat Jakub Berman, Hilary Minc und Bolesław Bierut. Ab 1956 kam es nach Aufständen zu einer Entstalinisierung unter dem Vorsitzenden der kommunistischen Partei Władysław Gomułka. Gomułka folgte 1970 Edward Gierek und 1980 Stanisław Kania, bis 1981 die Junta Jaruzelskis die Macht ergriff. Polen wurde bis 1989 in den Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe und den Warschauer Pakt eingebunden. Durch mehrere Aufstände äußerte die polnische Bevölkerung immer wieder ihren Unmut gegenüber der sowjetischen Besatzung, beispielsweise im Posener Aufstand 1956, den März-Unruhen 1968, dem Danziger Aufstand 1970, dem Volksaufstand in Radom und Ursus bei Warschau 1976. 1956 zeigten die Polen in sehr hohem Maße ihre Solidarität mit den Ungarn, deren Erhebung gegen die sowjetische Fremdherrschaft blutig niedergeschlagen wurde. 1968 beteiligte sich die Truppen der Volksrepublik Polen unter General Wojciech Jaruzelski an der militärischen Niederschlagung des Prager Frühlings.

Erst die Gründung der Gewerkschaft Solidarność nach dem ersten Papstbesuch Johannes Paul II. im Jahr 1979 führte schließlich zu einem gesellschaftlich-politischen Umschwung in und zu den revolutionären Ereignissen von 1980 bis 1989, die zuerst in der Verhängung des Kriegsrechts und schließlich in den Runder-Tisch-Gesprächen und den ersten im Ostblock teilweise freien Wahlen am 4. und 18. Juni 1989 mündeten. An deren Ende wurden der sogenannte Ostblock und anschließend auch die Sowjetunion aufgelöst und das kommunistische Regime durch eine demokratische Regierungsform ersetzt. Die Rolle Lech Wałęsas in der Solidarność-Gewerkschaft wird hierbei kontrovers diskutiert.

Bolesław Bierut

Jakub Berman

Hilary Minc

Władysław Gomułka

Edward Gierek

Wojciech Jaruzelski

Czesław Kiszczak

Johannes Paul II.

Jerzy Popiełuszko

Dritte Republik

Wirtschaftlichen Aufschwung III RP

Trauer nach Absturz 10. April 2010