Reszel

| Reszel | |||

|---|---|---|---|

|

| ||

| Basisdaten | |||

Staat: | Polen | ||

Woiwodschaft: | Ermland-Masuren | ||

Powiat: | Kętrzyn | ||

Fläche: | 3,81 km² | ||

Geographische Lage: | 54° 3′ N, 21° 9′ O54.0502321.14587 | ||

Höhe: | 115 m n.p.m. | ||

Einwohner: | 4676 (31. Dez. 2016)[1] | ||

Postleitzahl: | 11-440 | ||

Telefonvorwahl: | (+48) 89 | ||

Kfz-Kennzeichen: | NKE | ||

| Wirtschaft und Verkehr | |||

Straße: | DW 590: Barciany–Korsze ↔ Biskupiec | ||

DW 593: Miłakowo–Dobre Miasto → Reszel | |||

DW 594: Bisztynek ↔ Kętrzyn | |||

Schienenweg: | kein Bahnanschluss | ||

| Nächster int. Flughafen: | Danzig | ||

Szymany | |||

| Gmina | |||

| Gminatyp: | Stadt- und Landgemeinde | ||

| Gminagliederung: | 41 Ortschaften | ||

| 20 Schulzenämter | |||

| Fläche: | 179,2 km² | ||

| Einwohner: | 7721 (31. Dez. 2016)[1] | ||

Bevölkerungsdichte: | 43 Einw./km² | ||

Gemeindenummer (GUS): | 2808053 | ||

| Verwaltung (Stand: 2012) | |||

Bürgermeister: | Marek Janiszewski | ||

| Adresse: | Rynek 24 11-440 Reszel | ||

Webpräsenz: | www.reszel.pl | ||

Reszel (, deutsch Rößel) ist eine Kleinstadt im Norden der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren und Sitz der Stadt- und Landgemeinde Reszel.

Inhaltsverzeichnis

1 Geografische Lage

2 Die Stadt Reszel (Rößel)

2.1 Geschichte

2.1.1 Stadtgeschichte

2.1.2 Einwohnerentwicklung

2.2 Kirche

2.2.1 Römisch-katholische Kirche

2.2.1.1 Kirchengebäude

2.2.1.2 Pfarrgemeinde

2.2.1.3 Dekanat

2.2.2 Griechisch-katholische Kirche

2.2.3 Evangelische Kirche

2.2.3.1 Kirchengebäude

2.2.3.2 Kirchengemeinde

2.2.3.3 Kirchspielorte (bis 1945)

2.2.3.4 Pfarrer

2.3 Politik

2.3.1 Städtepartnerschaften

2.4 Kultur und Sehenswürdigkeiten

2.4.1 Bauwerke

2.5 Bildung

2.6 Persönlichkeiten

2.6.1 Aus dem Ort gebürtig

2.6.2 Mit dem Ort verbunden

3 Gmina Reszel

3.1 Geografie

3.1.1 Ausdehnung des Gemeindegebietes

3.1.2 Gemeindegliederung

3.1.3 Nachbargemeinden

3.2 Einwohner

3.3 Kirche

3.4 Wirtschaft und Infrastruktur

3.4.1 Verkehr

3.4.1.1 Straße

3.4.1.2 Schiene

3.4.1.3 Luft

4 Verweise

4.1 Literatur

4.2 Weblinks

4.3 Einzelnachweise

Geografische Lage |

Die Stadt liegt in der historischen Region Ostpreußen, am Nordhang des Baltischen Höhenrückens am Übergang zur Schippenbeiler Tiefebene, nicht weit von den sich östlich erstreckenden Großen Masurischen Seen, etwa 55 Kilometer nordöstlich von Allenstein (polnisch Olsztyn).

Das Stadtgebiet befindet sich über den Steilhängen des Ufers der Zaine (polnisch Sajna), einem kleinen Fluss, der in nordwestlicher Richtung an der Stadt vorbeifließt. Im Ort treffen mehrere untergeordnete Landstraßen zusammen, die entweder zur etwa 20 Kilometer westlich verlaufenden Landesstraße 57 (Bartoszyce (Bartenstein) – Szczytno (Ortelsburg)) oder zu den Nachbarorten Korsze (Korschen), Kętrzyn (Rastenburg) und Biskupiec (Bischofsburg) führen.

Die Stadt Reszel (Rößel) |

Geschichte |

Stadtgeschichte |

Rößel (Rössel) nordöstlich von Allenstein und westlich von Rastenburg auf einer Landkarte von 1908.

Rathaus

Die Burg

Brücke über die Zaine (Sajna).

Stadtansicht um 1820

1241 wurde an der Stelle der heutigen Stadt, deren Name pruzzischer Herkunft ist, eine hölzerne Wehranlage der Ritter des Deutschen Ordens errichtet, die den wichtigen Handelsweg vom Frischen Haff über Heilsberg nach Polen schützen sollte. Während der Pruzzenaufstände wurde die Anlage in den Jahren 1242 und 1262 zerstört. Nach der Niederschlagung der Aufstände wurde 1273 eine feste Burg errichtet, die danach dem ermländischen Fürstbischof als Stützpunkt diente. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts begann unter der Leitung des Lokators Elerus von Braunsberg die Besiedlung des Burgvorlandes, hauptsächlich durch Braunsberger Einwohner. 1337 hatte sich die Ansiedlung so gefestigt, dass ihr unter dem Namen Rößel das Stadtrecht verliehen werden konnte. Die Burg wurde 1347 von den litauischen Großfürsten eingenommen und erneut zerstört. Unter den Bischöfen Johann von Meißen und Johann Stryprock wurde in den Jahren von 1350 bis etwa 1371 eine neue, heute noch vorhandene Burganlage errichtet.

1347 hatten sich Augustinermönche niedergelassen, die in der Nähe der Burg ein kleines Kloster und die Johanniskirche errichteten. 1353 ging die Stadt in das Eigentum der Bischöfe von Ermland über. Von 1373 bis 1401 wurde eine Stadtmauer mit Wehrtürmen errichtet. Am südlichen Rand der Stadt entstand in den Jahren von 1360 bis 1381 eine dreischiffige Hallenkirche, die heutige Pfarrkirche St. Peter und Paul. 1440 wurde die Stadt an den Deutschen Orden verpfändet. 66 Jahre später befand sich Rößel wieder unter ermländischer Obrigkeit und kam damit zu Polen, zum so genannten „Königlichen Preußen“. 1520 übergab Sigismund I. die Burg an tschechische Söldner, die von dort aus die Umgebung plünderten. Während des „Reiterkrieges“, der letzten militärischen Auseinandersetzung zwischen dem Deutschen Orden und Polen, war Rößel von 1520 bis 1521 ein polnischer Militärstützpunkt, von welchem aus Angriffe gestartet wurden.

Während des 16. Jahrhunderts entwickelte sich in Rößel das Handwerk. Vor allem Rüstungen und Waffen wurden hergestellt. Später kamen Kunsttischler und Goldschmiede hinzu, deren Fertigkeiten über die Stadt hinaus geschätzt wurden. 1632 übernahmen Jesuiten das seit über hundert Jahren verlassene Augustinerkloster und richteten dort ein Kolleg ein, das in den ersten Jahren 15 Schüler kostenlos unterrichtete. Aus ihm entwickelte sich später ein staatliches Gymnasium. 1656 und 1704 wurde Rößel von den Schweden besetzt und war 1772 mit etwa 3030 Einwohnern nach Braunsberg und Heilsberg (polnisch Lidzbark) die drittgrößte Stadt im Ermland, noch größer als Allenstein (1770 Einwohner). Im selben Jahr kam Rößel im Ergebnis der ersten Teilung Polens zusammen mit dem gesamten Fürstbistum Ermland zum preußischen Staat. Die vom Bistum aufgegebene Burg wurde 1780 zu einem Zuchthaus umgebaut.

Am 27. und 28. Mai 1806 wurde die Stadt durch einen großen Brand zerstört, in dessen Folge sie fast ganz neu aufgebaut werden musste. Erst 1816 waren das Rathaus und 1817 die Pfarrkirche wiederhergestellt. Die ebenfalls zerstörte Burg überließ der preußische König Friedrich Wilhelm III. der evangelischen Gemeinde, die sich dort nach Plänen von Karl Friedrich Schinkel eine Kirche und Wohnungen für Pfarrer und Kantor errichtete. Insgesamt dauerte der Wiederaufbau der Stadt bis 1840. Den Brand lastete man ungerechtfertigterweise der Magd Barbara Zdunk an, die ihn durch Zauberkraft entfacht haben sollte. Von 1818 bis 1862 befand sich das Landratsamt des Kreises Rößel in der Stadt, danach wurde es nach Bischofsburg verlegt, da der neue Landrat sein Gut in dessen Nähe hatte. Im Rahmen des um 1850 beginnenden Ausbaus des Straßennetzes in der Region wurde Rößel an die spätere Reichsstraße 141 angeschlossen, die sie mit Rastenburg und Bischofsburg verband.

Das Wirtschaftsleben wurde durch Webkammherstellung, Landmaschinenbau, durch eine Eisengießerei und zwei Mühlen geprägt. Erst 1908 wurde Rößel als zweitletzte Stadt Ostpreußens durch die Bahnlinie Heilsberg—Rastenburg an das Schienennetz angeschlossen. Während des Ersten Weltkrieges hatten Hindenburg und Ludendorff vom 7. bis 11. September 1914 ihr Generalstabsquartier in der Taubstummenanstalt von Rößel eingerichtet und leiteten von dort aus die Schlacht an den masurischen Seen.

Nach dem Ersten Weltkrieg fand aufgrund der Bestimmungen des Versailler Vertrags am 11. Juli 1920 in der Stadt eine Volksabstimmung über die zukünftige staatliche Zugehörigkeit Rößels statt. Zur Wahl standen der Verbleib in Deutschland oder der Anschluss an Polen. In Rößel, das zum Abstimmungsgebiet Allenstein gehörte, stimmten 3260 Einwohner für Ostpreußen, auf Polen entfiel keine Stimme.[2] Im Landkreis stimmten 97,90 % der Bevölkerung für den Verbleib bei Deutschland.[3]

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs besetzte am 29. Januar 1945 die Rote Armee Rößel ohne größere Kampfhandlungen.[4] Da die Einwohner nicht evakuiert worden waren, wurden viele von ihnen Opfer gewalttätiger Übergriffe durch die sowjetischen Soldaten. Der Stadt blieb im Gegensatz zu den meisten anderen Städten in Ostpreußen eine flächendeckende Zerstörung erspart. Bald nach der Übernahme durch die Rote Armee wurde die Stadt unter polnische Verwaltung gestellt. Es begann danach der Zuzug polnischer Zivilisten. Soweit die deutschen Einwohner nicht geflohen waren, wurden sie mit Ausnahme des Krankenhauspersonals bereits am 10. Februar 1945 größtenteils aus der Stadt vertrieben.

Von 1945 bis 1975 war Reszel Sitz eines Kreises (1948: 2135 Einwohner), danach Stadtgemeinde in der Wojewodschaft Olsztyn, und gehört jetzt zum Powiat Kętrzyński (Kreis Rastenburg). Etwa 250 Einwohner gehören dem Verband der deutschen Minderheit an.

Einwohnerentwicklung |

| Jahr | Einwohner | Anmerkungen |

|---|---|---|

| 1782 | 3.065 | einschließlich der Vorstädte, ohne die Garnison (ein Bataillon Infanterie)[5] |

| 1802 | 2.399 | [6] |

| 1810 | 1.557 | [6] |

| 1816 | 2.115 | davon 429 Evangelische, 1.658 Katholiken und 28 Juden[6] |

| 1821 | 2.095 | [6] |

| 1831 | 2.708 | Deutsche[7] |

| 1875 | 3.557 | [8] |

| 1880 | 3.590 | [8] |

| 1890 | 3.474 | davon 987 Evangelische, 2.397 Katholiken und 90 Juden[8] |

| 1933 | 4.766 | [8] |

| 1939 | 5.045 | [8] |

| 2016 | 4.676 | [9] |

Kirche |

Bereits in der Ordenszeit wurde – etwa um 1331 – in Rößel eine Kirche gegründet.[10] Im Jahre 1337 wurde die Kirche in der Stadthandfeste mit sechs Hufen als Dotation bedacht. Aus vorreformatorischer Zeit sind außerdem die Namen einzelner Geistlicher bekannt[10], die an der Kirche amtierten:

|

|

Römisch-katholische Kirche |

Kirchengebäude |

Die römisch-katholische Pfarrkirche St. Peter und Paul

Das noch in der Ordenszeit errichtete Kirchengebäude am südlichen Rand der Altstadt errichtete man zwischen 1360 und 1381 als dreischiffige Hallenkirche.[11] Nach einem Brand 1474 entstand 1475 der gestaffelte Ostgiebel, und im Innern schuf Niclis Scheunemann 1475/76 die Sterngewölbe. Eine Umgestaltung der Kirche mit Erneuerung und Erhöhung des Turms fand 1484 bis 1503 statt. Am 3. April 1580 weihte der Fürstbischof von Ermland, Martin Cromer, die Kirche zu Ehren der Gottesmutter und der Apostel Petrus und Paulus. 1760/1765 fertigte der Orgelbauer Adam Gottlob Casparini (1715–1788) die Orgel an. Bei einer Feuersbrunst brannte 1806 die Kirche zum großen Teil aus, der Wiederaufbau erfolgte bis 1817, die Weihe nahm Weihbischof Andreas Stanislaus von Hatten vor. 1837 erhielt der Turm eine Laterne.

Nach dem großen Brand erhielt die Kirche eine Erneuerung der Ausstattung im Stil der Zeit.[11] Es entstand der Hochaltar von Wilhelm Biereichel (1820–1822) mit Bildern und Figuren aus dem Jahr 1821 u. a. von Anton Johann Blank, Isaak Riga und Christoph Peucker, und neben einem Taufbecken von Biereichel zwei barocke Beichtstühle sowie klassizistisches Gestühl.

Pfarrgemeinde |

Die Pfarrei in Reszel gehört heute zum Dekanat Rößel im Erzbistum Ermland in der polnischen römisch-katholischen Kirche. Die aus der Zeit vor 1945 erhaltenen Kirchenbücher werden hier verwahrt und fortgeführt:

- Taufen: 1579 bis 1640, 1654 bis 1667, 1681 bis 1785, 1929 bis 1944

- Trauungen: 1603 bis 1653, 1698 bis 1796, 1911 bis 1944

- Begräbnisse: 1699 bis 1849, 1932 ff.

Die Zahl der vor 1945 mehr als fünfzig Pfarreiorte konnte inzwischen dank der Errichtung neuer Pfarrgemeinden erheblich verringert werden, gleichwohl ist die Zahl der Gemeindeglieder deutlich gestiegen.

Dekanat |

Die griechisch-katholische Kirche in der einstigen Klosterkirche

Reszel ist wie auch schon vor 1945 Sitz eines Dekanats, das jetzt dem Erzbistum Ermland zugeordnet ist. Zum Dekanatsbezirk gehören zehn Pfarreien:

| Ortsname | Deutscher Name | Ortsname | Deutscher Name | |

|---|---|---|---|---|

| Bisztynek | Bischofstein | Leginy | Legienen | |

| Drogosze | Dönhofstädt | Paluzy | Plausen | |

| Grzęda | Sturmhübel | Reszel | Rößel | |

| Korsze | Korschen | Sątopy | Santoppen | |

| Łankiejmy | Langheim | Unikowo | Glockstein |

Vor 1945 gehörten Dönhofstädt und Langheim nicht zum Dekanatsbezirk, dafür jedoch die Pfarreien[12] in Groß Köllen (heute polnisch Kolno), Heiligelinde (Święta Lipka), Schellen (Ryn Reszelski) und Wilkendorf (Wilkowo).

Griechisch-katholische Kirche |

In Reszel gibt es eine Pfarrei der griechisch-katholischen Kirche mit byzantinischer Tradition. Die Kirche ist die frühere Heilig-Kreuz-Kirche des Jesuitenklosters. Sie trägt seit 1963 den Namen „Verklärung des Herrn“ (polnisch Cerkiew greckokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego) und ist der Erzeparchie Przemyśl-Warschau zugeordnet.

Evangelische Kirche |

In der einstigen evangelischen Kirche im Südflügel der Ordensburg befindet sich heute eine Galerie für moderne Kunst

Kirchengebäude |

In den Jahren 1822 bis 1823 wurde der Südflügel der ehemaligen Burg der ermländischen Bischöfe nach den Plänen von Karl Friedrich Schinkel zur evangelischen Kirche umgestaltet.[13] Die Einweihung fand am 18. Oktober 1823 statt. Der Turm befand sich über dem zum Schlosshof führenden Portal an der Westseite. Die Glocken stammten aus dem Jahr 1869. Heute ist in der Kirche eine Galerie für moderne Kunst untergebracht.[14]

Kirchengemeinde |

Eine evangelische Kirchengemeinde in Rößel wurde 1821 unter König Friedrich Wilhelm III. gegründet.[15] Davor waren die Kirchenglieder in Rößel nach Bäslack (polnisch Bezławki), Langheim (Łankiejmy) und Gudnick (Gudniki) ausgerichtet oder wurden durch Feldprediger versorgt.[16] In Rößel wurde eine 1821 eine Pfarrstelle eingerichtet, deren Inhaber in den im Ostflügel der Burg angelegten Pfarrräumen wohnten.[14]

Bis 1945 gehörte das Kirchspiel Rößel, das im Jahre 1925 insgesamt 1660 Gemeindeglieder zählte, zum Superintendenturbezirk Allenstein (polnisch Olsztyn) innerhalb des Kirchenkreises Ermland in der Kirchenprovinz Ostpreußen der Kirche der Altpreußischen Union.[15] Der Pfarrei zugeordnet war seit 1903 eine Kapelle in Bischdorf (Sątopy-Samulewo).

Flucht und Vertreibung der einheimischen Bevölkerung trugen zum Erlöschen der evangelischen Kirche in Rößel bei. Die hier lebenden Kirchenglieder gehören jetzt zur Johanneskirchengemeinde in Kętrzyn (Rastenburg) in der Diözese Masuren der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen.

Kirchspielorte (bis 1945) |

Zum evangelischen Kirchspiel Rößel gehörten bis 1945 neben dem Pfarrort die Dörfer, Ortschaften bzw. Wohnplätze[15][17]:

| Deutscher Name | Polnischer Name | Deutscher Name | Polnischer Name | Deutscher Name | Polnischer Name | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Annahof | Mojkowo | Labendzowo 1932–1945 Schwanau | Łabędziewo | Rosenorth | Koprzywnik | ||

| Atkamp | Kępa Tolnicka | Legienen | Leginy | Samlack | Samławki | ||

| * Bischdorf | Sątopy-Samulewo | Lindenberg | Lipowa Góra | Santoppen | Sątopy | ||

| Burgmühle | Grodzki Młyn | Lindenthalkrug | Karczmarka | Schwarzenberg | Carnowiec | ||

| Damerauwald | Dębnik | Molditten | Mołdyty | Schwedhöfen | Świdówka | ||

| Groß Köllen | Kolno | Niederhof | Nisko | Siegmundsberg | Zygmuntowo | ||

| Groß Mönsdorf | Mnichowo | Plönhöfen | Plenowo | Soweiden | Zawidy | ||

| Hohenthal | Wysoczka | Plößen | Pleśno | Tollnigk | Tolniki Małe | ||

| Kabienen | Kabiny | Plößenhof | Pleśnik | Tarniny | Tornienen | ||

| Kattmedien | Kocibórz | Quadrillen | Jarostowo | * Truchsen | Troksy | ||

| Klawsdorf | Klewno | Ramten | Ramty | Waldau | Wałdowo | ||

| Klein Mönsdorf | Mnichówko | Rheindorfshof | Wólka Ryńska | Weißensee | Biel | ||

| Komienen | Kominki | Robawen 1938–1945 Robaben | Robawy | * Worplack | Worpławki |

Pfarrer |

An der Burgkirche in Rößel amtierten bis 1945 die Geistlichen[16]:

- Christian G. Presting, 1821–1842

- Johann Friedrich Rübsamen, 1842–1854

- Anton Ludwig Lehmann, 1854–1868

- Friedrich Wilhelm Emil Pauly, 1868–1888

- August Borrmann, 1888–1903

- Hans Boretius, 1903

- Oskar Heinrich Raffel, 1903–1907

- Johann Otto Guseck, 1907–1917

- Bernhard Teicke, 1918–1928

- Max Mehlfeld, 1928–1932

- Gerhard Ebel, 1932–1945

- Edgard Tietz, bis 1945

Politik |

Städtepartnerschaften |

Jaschuny, Litauen

Jemnice, Tschechien

Legden, Deutschland

Raabs an der Thaya, Österreich

Kultur und Sehenswürdigkeiten |

Bauwerke |

- Altstadt, die zu den am besten erhaltenen der Region zählt

- Katholische Kirche St. Peter und Paul (Ursprung 14. Jahrhundert)

- Jesuitenkollegium (17. Jahrhundert, später erweitert)

Burg Rößel, ehemalige Bischofsburg, 1350 bis 1401 im Stil der Backsteingotik errichtet, teilweise öffentlich zugänglich, teilweise Hotel- Rathaus (19. Jahrhundert)

- Kloster (18. Jahrhundert)

- Kirche Johannes des Täufers (18. Jahrhundert)

Bildung |

Rößel hatte eine höhere Schule; 1865 wurde das bisherige Progymnasium durch ministerielle Verfügung in ein Gymnasium umgewandelt.[18] Die erste Abiturientenprüfung fand 1867 statt.[19] Als Gymnasialstadt kam Rößel – so wie heute auch Reszel – eine besondere Bedeutung zu. Absolventen des Rößeler Gymnasiums waren u. a.:

| Name, Lebensdaten | Beruf, Position, Tätigkeit | Gymnasialzeit in Rößel |

|---|---|---|

Otto Friedrich von der Groeben (1657–1728) | Soldat, Forschungsreisender | 1666 bis 1673 |

Heinrich Wilhelm von der Groeben (1657–1729) | Militär | 1660er/1670er Jahre |

Georg Heinrich Sappuhn (1659–1721) | evangelischer Theologe | 1660er/1670er Jahre |

Karl Gottfried von Knobloch (1697–1764) | Generalmajor, Ritter des Pour le Mérite | bis 1713 |

Anton Eichhorn (1809–1869) | römisch-katholischer Theologe, Kirchenhistoriker und Kirchenrechtler | 1821 bis 1825 |

Johann Hirschberg (1847–1910) | römisch-katholischer Pfarrer | 1858 bis 1867 |

Valentin Barczewski (1856–1928) | römisch-katholischer Pfarrer, Mitglied des Provinziallandtags | 1870er Jahre |

Kunibert Krix (1867–1931) | römisch-katholischer Pfarrer, Mitglied des Reichstags | bis 1887 |

Wilhelm Ebel (1908–1980) | Rechtshistoriker | bis 1927 |

Gerhard Fittkau (1912–2004) | römisch-katholischer Theologe, Buchautor, Publizist | 1910er/1920er Jahre |

Persönlichkeiten |

Aus dem Ort gebürtig |

Jodokus Willich (* 1501 in Rößel), Mediziner († 1552)

Albrecht Siegmund von Seeguth-Stanisławski (* 10. August 1688 in Rößel), sächsisch-preußischer Staatsmann († 1768)

Julius Dinder (* 9. März 1830 in Rößel), einziger deutschstämmiger Erzbischof von Gnesen-Posen († 1890)

Bernhard Presting (* 13. August 1831 in Rößel), deutscher Religionspädagoge († 1908)

Kurt Matern (* 23. September 1884 in Rößel), deutscher Architekt und Kunstmaler († 1968)

Martin A. Borrmann (* 10. September 1895 in Rößel), deutscher Schriftsteller († 1974)

Mit dem Ort verbunden |

Christoph Peucker (1662–1735), deutscher Bildhauer und Kunstschreiner, verstarb 1735 in Rößel

Johann Christian Schmidt (1701–1759), deutscher Bildhauer, war ab den 1720er Jahren in Rößel tätig und verstarb hier am 18. Mai 1759

Barbara Zdunk (1769–181), vermeintliche Brandstifterin und Hexe, wurde in Rößel zum Tode verurteilt

August Uedinck (1811–1868), deutscher Richter, Mitglied des Reichstages, war ab 1861 Kreisgerichtsdirektor in Rößel

Rudolph Borowski (1812–1890), deutscher katholischer Pfarrer, Politiker, Mitglied des Reichstages, war von 1852 bis 1867 Erzpriester in Rößel

Hans Dammann (1867–1942), deutscher Bildhauer, schuf das Kriegerdenkmal 1914/18 in Rößel

Teodor Majkowicz (1932–1998), polnischer ukrainisch-griechisch-katholischer Theologe, Bischof der Eparchie Breslau-Danzig, war von 1956 bid 1959 Schulleiter und Krankenhausseelsorger in Reszel

Gmina Reszel |

Geografie |

Ausdehnung des Gemeindegebietes |

Die Stadt- und Landgemeinde Reszel umfasst eine Fläche von 179,2 km²[20], was 14,8 % der Fläche des gesamten Powiats Kętrzyński entspricht. Von der Gemeindefläche werden 71 % landwirtschaftlich und 14 % forstwirtschaftlich genutzt.

Gemeindegliederung |

Die Gmina Reszel umfasst neben der Stadt Reszel 40 Ortschaften, die ihrerseits in 20 Schulzenämter untergliedert sind[20][21]:

| Polnischer Name | Deutscher Name | Polnischer Name | Deutscher Name | Polnischer Name | Deutscher Name | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Bertyny | Bertienen | Lipowa Góra | Lindenberg | Śpigiel | Spiegels | ||

| Bezławecki Dwór | Bäslackshof | Mała Bertynówka | *Śpiglówka | Spieglowken 1938–1945 Spiegelswalde | |||

| *Bezławki | Bäslack | *Mnichowo | Groß Mönsdorf | Staniewo | Ottoswalde | ||

| Biel | Weißensee | Mojkowo | Annahof | Stąpławki | Adlig Stumplack 1928–1945 Stumplack | ||

| Czarnowiec | Schwarzenberg | Niewodnica | Fischbach | *Święta Lipka | Heiligelinde | ||

| *Dębnik | Damerauwald | *Pasterzewo | Pastern | *Tolniki Małe | Tollnigk | ||

| Grodzki Młyn | Burgmühle | *Pieckowo | Pötschendorf | *Wanguty | Wangotten | ||

| Grzybowo | Spiegels-Korschen | *Pilec | Pülz | *Widryny | Widrinnen | ||

| *Kępa Tolnicka | Atkamp | Plenowo | Plönhöfen | *Wola | Dürwangen | ||

| *Klewno | Klawsdorf | Pudwągi | Posewangen | Wólka Pilecka | Stechernsruh | ||

| Kocibórz | Kattmedien | Ramty | Ramten | Wólka Ryńska | Rheindorfshof | ||

| Łabędziewo | Labendzowo 1932–1945 Schwanau | Reszel | Rößel | *Worpławki | Worplack | ||

| *Leginy | Legienen | *Robawy | Robawen 1938–1945 Robaben | *Zawidy | Soweiden | ||

| *Łężany | Loszainen 1936–1945 Loßainen | *Siemki | Scharfs |

Nachbargemeinden |

Die Gmina Reszel hat sechs Nachbargemeinden:

- im Powiat Kętrzyński (Kreis Rastenburg): die Landgemeinde Kętrzyn (Rastenburg) und die Stadt- und Landgemeinde Korsze (Korschen),

- im Powiat Bartoszycki (Kreis Bartenstein): die Stadt- und Landgemeinde Bisztynek (Bischofstein),

- im Powiat Mrągowski (Kreis Sensburg): die Landgemeinden Mrągowo (Sensburg) und Sorkwity (Sorquitten),

- im Powiat Olsztyński: die Landgemeinde Kolno (Groß Köllen).

Einwohner |

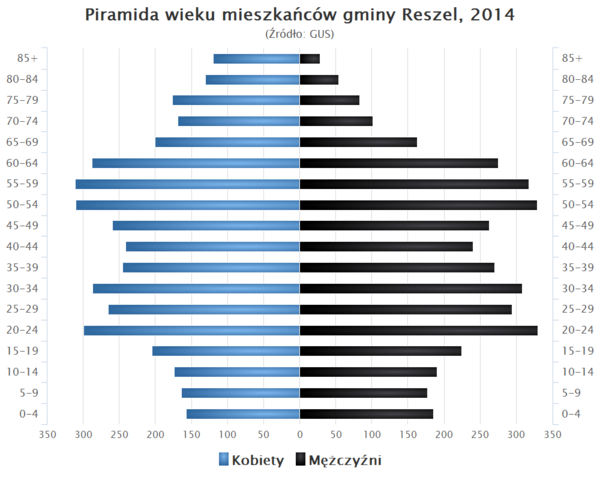

Die Gmina Reszel zählt am 31. Dezember 2016 insgesamt 7721 Einwohner, von denen 4615 im Stadtgebiet Reszels leben. Ihre Altersstruktur spiegelt eine Aufstellung aus dem Jahre 2014 wider[22]:

Kirche |

In der Stadt- und Landgemeinde Reszel gibt es keine evangelische Pfarrei, eine griechisch-katholische Pfarrei (Reszel) sowie drei römisch-katholische Pfarreien (Reszel, Leginy und Święta Lipka). Reszel ist außerdem römisch-katholischer Dekanatssitz innerhalb des Erzbistums Ermland.

Wirtschaft und Infrastruktur |

Verkehr |

Die Woiwodschaftsstraße DW 590 bei Reszel

Straße |

Durch das Gebiet der Gmina Reszel verlaufen vier Woiwodschaftsstraßen:

- die DW 590 in Nord-Süd-Richtung (Barciany–Korsze–Reszel–Biskupiec, Teilstück der einstigen Reichsstraße 141),

- die DW 593 im westlichen Gemeindegebiet (Miłakowo–Dobre Miasto–Jeziorany → Reszel),

- die DW 594 in West-Ost-Richtung (Bisztynek–Reszel–Święta Lipka–Kętrzyn),

- die DW 596 im südwestlichen Gemeindegebiet (Biskupiec–Bęsia–Kabiny → Mnichowo).

Im Übrigen sind die Orte und Ortschaften der Gmina Reszel durch Nebenstraßen und Landwege gut vernetzt.

Schiene |

Noch bis in das beginnende 20. Jahrhundert hinein gab es im Gebiet der heutigen Gmina Reszel keine Anbindung an das Schienennetz. Das änderte sich erst im Jahre 1908, als die Bahnstrecke Bischdorf–Neumühl (polnisch Sątopy-Samulewo–Nowy Młyn) gebaut wurde.[23] Sie stellte den Anschluss an die Bahnstrecke Thorn–Insterburg in Bischdorf (polnisch Sątopy-Samulewo) und an die Bahnstrecke Bialystok–Preußisch Eylau bei Nowy Młyn her. Bahnstationen waren die im heutigen Gemeindegebiet liegenden Orte Klewno (Klawsdorf), Pieckowo (Pötschendorf) und die Stadt Reszel (Rößel).[24]

Im Jahre 1945 wurde der Teilabschnitt Rößel–Neumühl kriegsbedingt geschlossen und demontiert sowie 1989 der Streckenabschnitt Sątopy-Samulewo–Reszel für den Personenverkehr und 1995 auch für den Güterverkehr stillgelegt. Zwischen 2003 und 2006 versuchte man eine Reaktivierung, entschied sich jedoch im Juli 2006 für die Schließung der Strecke und die Demontage der Anlagen. Somit ist die Gmina Reszel heute vom Schienennetz abgekoppelt.

Luft |

Der nächste internationale Flughafen ist der in Danzig. Er ist nur zeitraubend auf teils untergeordneten Straßen erreichbar. Der Flughafen Kaliningrad im ehemaligen Königsberg (Preußen) ist so gut wie gar nicht nutzbar aufgrund seiner Lage im russischen Hoheitsgebiet außerhalb der Europäischen Union.

Verweise |

Literatur |

Johann Friedrich Goldbeck: Volständige Topographie des Königreichs Preussen. Teil I: Topographie von Ost-Preussen. Königsberg/Leipzig 1785, S. 22.

August Eduard Preuß: Preußische Landes- und Volkskunde oder Beschreibung von Preußen. Ein Handbuch für die Volksschullehrer der Provinz Preußen, so wie für alle Freunde des Vaterlandes. Gebrüder Bornträger, Königsberg 1835, S. 509–102, Nr. 102.

- Erwin Poschmann, Der Kreis Rößel, ein ostpreußisches Heimatbuch, herausgegeben vom Heimatbund des Kreises Rößel, 3. Auflage, Kaltenkirchen/Holstein 1991

Weblinks |

Offizielle Website der Stadt (polnisch)

Website über Reszel (polnisch)

Einzelnachweise |

↑ ab Population. Size and Structure by Territorial Division. As of December 31, 2016. Główny Urząd Statystyczny (GUS) (PDF-Dateien; 5,19 MiB), abgerufen am 29. September 2017.

↑ Herbert Marzian, Csaba Kenez: Selbstbestimmung für Ostdeutschland - Eine Dokumentation zum 50. Jahrestag der ost- und westpreussischen Volksabstimmung am 11. Juli 1920. Herausgeber: Göttinger Arbeitskreis, 1970, S. 115

↑ Erwin Poschmann: Der Kreis Rößel. Ein ostpreußisches Heimatbuch. 3. Auflage. Heimatbund des Kreises Rößel, Kaltenkirchen/Holstein 1991

↑ Günter Böddeker: Die Flüchtlinge. Die Vertreibung der Deutschen im Osten. 3. Auflage. Berlin/Wien 1997, S. 43.

↑ Johann Friedrich Goldbeck: Volständige Topographie des Königreichs Preussen. Teil I: Topographie von Ost-Preussen. Königsberg/Leipzig 1785, S. 22.

↑ abcd Alexander August Mützell und Leopold Krug: Neues topographisch-statistisch-geographisches Wörterbuch des preussischen Staats. Band 5: T–Z, Halle 1823, S. 362–363, Ziffer 596.

↑ August Eduard Preuß: Preußische Landes- und Volkskunde oder Beschreibung von Preußen. Ein Handbuch für die Volksschullehrer der Provinz Preußen, so wie für alle Freunde des Vaterlandes. Gebrüder Bornträger, Königsberg 1835, S. 509–102, Nr. 102.

↑ abcde Michael Rademacher: Deutsche Verwaltungsgeschichte von der Reichseinigung 1871 bis zur Wiedervereinigung 1990. roessel.html. Abgerufen im September 2018 (Online-Material zur Dissertation, Osnabrück 2006).

↑ Reszel w liczbach

↑ ab Rößel, St. Peter und Paul, bei GenWiki

↑ ab Pfarrkirche St. Peter und Paul bei ostpreussen.net

↑ Dekanat Rößel bei GenWiki

↑ Walther Hubatsch, Geschichte der evangelischen Kirche Ostpreußens, Band 2 Bilder ostpreussischer Kirchen, Göttingen 1968, S. 118, Abb. 535

↑ ab Die Burg bei ostpreussen.net

↑ abc Walther Hubatsch, Geschichte der evangelischen Kirche Ostpreußens, Band 3 Dokumente, Göttingen 1968, S. 490

↑ ab Friedwald Moeller, Altpreußisches evangelisches Pfarrerbuch von der Reformation bis zur Vertreibung im Jahre 1968, Hamburg, 1968, S. 122

↑ Der * kennzeichnet einen Schulort

↑ Lilienthal, Die Erweiterung des Kgl. Gymnasiums zu Rößel zu einem vollständigen Gymnasium, in: Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde des Ermlands, Band 5, Braunsberg 1870, S. 405–409

↑ L. Wiese, Das höhere Schulwesen in Preußen. Historisch-statistische Darstellung, Band II: 1864–1868, Berlin, 1869, S. 94

↑ ab Gmina Reszel w liczbach

↑ Der * kennzeichnet ein Sołectwo (Schulzenamt)

↑ Kobiety = Frauen, Mężczyźni = Männer

↑ Bahnstrecke Sątopy Samulewo–Reszel–Nowy Młyn bei Ogolnopolska Baza Kolejowa

↑ Deutsche Reichsbahn. Oberbetriebsleitung Ost Berlin, Deutsches Kursbuch. Gesamtausgabe der Reichsbahn-Kursbücher, Ausgabe vom 21. Januar 1940, Strecke 117m

.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}